ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО

(С.А. Иванов)

Худ. Н.УстиновВ городе жить хорошо — весело, шумно. В городе всего много — людей, домов, улиц. В городе толкучка, в городе дышат густым тёмным паром фабричные трубы. Они такие высокие, что выдыхают свой дым прямо на небе!..

Худ. Н.УстиновВ городе жить хорошо — весело, шумно. В городе всего много — людей, домов, улиц. В городе толкучка, в городе дышат густым тёмным паром фабричные трубы. Они такие высокие, что выдыхают свой дым прямо на небе!..

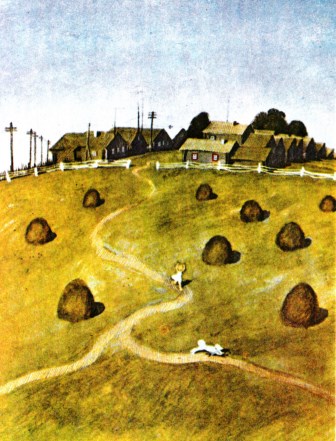

«В городе жить хорошо. А в деревне хорошо жить или нет?» — думает Таня. Она стоит посреди пустой деревенской улицы, мнёт валенком густой мартовский снег и думает. Солнышко льёт — оттепель. А может, уже и настоящая весна...

В деревне всего одна улица, фабрик нет — по небу только облака плавают. Людей новых нет, н людей мало. Если б сюда перенести по какому-нибудь щучьему веленью Танин московский дом, вся деревня в нём бы уместилась, все люди! «Вот было бы интересно,— думает Таня,— кругом леса, поля, а посреди стоит девятиэтажный дом и перед входом вывеска: «Деревня Кресты Ручьёвские»...

Зато в деревне много всего живого. Таня это сразу заметила. В городе, хоть он и очень большой, столько живого ни за что на наберётся. Там даже и живое какое-то не очень живое. Собаки слишком скромные, все на ремешках, а деревья обязательно рядками стоят. Таня, пока в городе жила, думала: так и нужно. А сюда приехала поняла, как должно быть!

Вот бежит по улице собака. Ни забот у неё, ни хлопот. Машин она не боится, никто её не трогает. Подошла к Тане, понюхала край пальто, заглянула в глаза снизу вверх. Таня показала собаке пустые руки: «Нету ничего!» Собака вильнула хвостом и побежала дальше. Вот какими должны быть настоящие живые собаки!..

На краю деревни стоит ферма длинный-длинный дом, похожий на здоровенный батон. Там живёт целое стадо коров. Туда Таня когда-нибудь обязательно сходит. Но пока ходить туда боязно. Коровы большие, тяжёлые, рогатые. Таня к коровам ещё не привыкла.

А к лошадям она сразу привыкла. Лошадей она нисколько не боится. Лошади живут на другом конце деревни, в старенькой конюшне. Таня туда уже два раза ходила и ещё пойдёт. Лошади смирные, и сразу видно, что добрые.

А ещё за два километра отсюда есть птичьи ферма. Там куры... Ещё здесь можно посмотреть овец, коз, гусей, которые ходят красными босыми лапами прямо по мартовскому снегу... Ещё тут есть синички. Их приглашала смотреть Танина новая подружка Алёна. И ещё дед обещал отвезти Таню в поле, показать, как под снегом спит живая пшеница. Её называют озимая, потому что она прямо в поле зимует.

Вот сколько живого есть в деревне. А на самом деле даже ещё больше: и вороны, и сороки, и дятлы. Полный лес зверей и птиц. Зверей Таня пока не видела. Но дед говорит, что в лесу даже медведи есть. А уж о зайцах и говорить нечего! От зайцев даже приходится молодые яблони укрывать — обвязывать еловыми ветками. Зайцы для молодых деревьев хуже волков: всю кору объедят, если не уследишь. А деревья от этого сохнут. Вот и стоит молодняк колхозного сада весь в зелёных валенках...

В городе зайцы только плюшевые или заводные, деревья все выстроились по струнке, а коров вообще нет никаких. В деревне это всё настоящее. Почти каждого живого — если только он не дикий — можно потрогать и погладить, можно о нём заботиться, носить ему еду. У колхозников это главная работа —заботиться обо всём живом. Полеводы заботятся о растениях, а животноводы — о животных. Тане такая работа нравится. Она думает, что тоже, может быть, станет полеводом или животноводом. Но это немного погодя. А сначала — как только она станет взрослой — ей хочется немного побыть полярницей...

КОГДА МОЖНО ПЛАКАТЬ?

(Прокофьева С.Л.)

Утром заплакала Маша.

Заглянул в окно Петушок п говорит:

— Не плачь, Маша! Утром я пою «ку-ка-ре-ку», а ты плачешь, мне петь мешаешь.

Заплакала Маша днём.

Вылез нз травы Кузнечик и говорит:

— Не плачь, Маша! У меня голос тонкий, а ты плачешь громко. Никто меня не слышит.

Заплакала Маша вечером.

Прискакали из пруда лягушки.

— Не плачь, Маша! — говорят лягушки. Мы любим вечером квакать, а ты нам мешаешь.

Заплакала Маша ночью.

Прилетел из сада Соловей и сел на окно.

Не плачь, Маша! Ночью я пою красивые песни, а ты мне мешаешь.

— А когда же мне плакать? — спросила Маша.

— А ты никогда не плачь,— сказала мама,— ведь ты уже большая девочка.

ОТЛУНЬЕ

(Романовский С.Т.)

Худ. Н.УстиновБлиже к ночи Таня понесла отцу ужин в степь — отец в ночную работал на комбайне, убирал хлеб.

Худ. Н.УстиновБлиже к ночи Таня понесла отцу ужин в степь — отец в ночную работал на комбайне, убирал хлеб.

Поднялся туман.

Белым облаком облачил туман все тропинки и дорожки, и девочка заплуталась.

Она крепко прижимала к себе хозяйственную сумку с ковригой тёплого хлеба и бутылкой, в которой бултыхалось молоко, и забрела невесть куда.

Под ногами захлюпало болото, н Таня, мокрая насквозь, не знала, что и делать, только тихо плакала и, ступая наугад, несла над головой хозяйственную сумку, из которой текло молоко.

И всё-таки она выбралась на сухое — на скошенное ноле.

По полю колесом катился туман.

— Папа-аа! — громко крикнула девочка в темноту, и голос её погас в тумане, таком густом, что она шла, выставив вперёд руку — на всякий случаи, чтобы не наколоть глаза.

Вот рука её упёрлась в свежую солому — длинный соломенный стог, который зовётся омётом. Девочка зарылась в него, положила сумку под голову и, дрожа и согреваясь, не заметила, как крепко заснула.

Она проснулась от холода и от какого-то близкого сокрытого движении и, не шелохнувшись, открыла глаза.

Туман ослаб, и близко от Тани на стерне кормились большие серые птицы и негромко переговаривались между собой.

Это были гуси, только не домашние, а дикие, и все они искали зёрна в стерне, кроме сторожевого гусака, что недалеко от девочки держал голову на долгой шее и прислушивался, что творится ночью в степи, нет ли опасности.

У девочки затекли руки и ноги. Она лежала в самой середине дикой стаи, и ей было жутко и хорошо оттого, что она сама, как вольная птица, прислушивается к птичьему разговору, затерялась в степи, и будь у неё за спиной живые крылья полетела бы вместе со стаей в неведомые страны.

Руку у Тани свело судорогой, девочка пошевелила пальцами — сторожевой гусь повернул голову к омёту, ничего подозрительного не увидел, подошёл близко-близко и с негромким криком, предупреждающим об опасности, тяжело захлопал крыльями и поднялся в воздух.

Всё поле наполнилось хлопаньем крыльев. Оно катилось волнами, и когда стихло, девочка услышала в низине голос комбайна.

Таня встала и, озябнув, побежала на голос машины.

Она бежала долго, задохнулась, пошла шагом и увидела комбайн, который плыл по грудь в тумане.

— Папа-аа! — закричала она и заплакала: — Ааа...

И железная громадина, которая касалась вершиной своей звёзд на небе, остановилась, постояла посреди поля, а сверху отцовский голос позвал:

— Дочка, полезай ко мне!

А она стояла и плакала, и не было у неё сил взобраться на такую высокую железную гору.

Отец спустился на землю, взял Таню на руки, и она задохнулась от запаха зерна, горячего железа и отцовского тепла — родного, как тепло матери.

Лицом, всей собой она зарылась в это тепло, и обильные слёзы потекли из её глаз. Она всё хотела, да не могла выговорить «папа, папочка», и у неё получалось протяжное, как стон радости:

— Ааа...

По железным ступеням отец поднял её наверх, усадил рядом с собой.

КТО В МОРЕ ЖИВЁТ

В ТЕПЛОМ МОРЕ

(С.В. Сахарнов)

Дюгонь

Хорошо на подводном лугу. Вода тёплая — солнышко её до самого дна прогревает. Кругом трава — сочные зелёные водоросли. Ползёт по лугу дюгонь. Морду в зелень тычет, чавкает. Из травы усатые рачки-креветки — порск! порск!

— Эй ты, губастый! Поосторожнее. Чуть с травой нас не съел!

Акула

Плывёт акула за кораблём, кухонные отбросы подбирает.

Мешок из-под мяса?.. В пасть.

Бутылка?.. И её туда же.

Кусок сала на крючке?.. Опасно глотать, да уж больно наживка хороша!

Охнуть акула не успела — очутилась на палубе.

— Ну, как сало?

— Горькое!

ДВА РАДИСТА

(С.В. Сахарнов)

Худ. Н. Устинов и В. ТрубковичСлужили на Охотском море два радиста. Один — на рыбачьем сейнере «Волна», второй — на грузовом пароходе «Пугачёв».

Худ. Н. Устинов и В. ТрубковичСлужили на Охотском море два радиста. Один — на рыбачьем сейнере «Волна», второй — на грузовом пароходе «Пугачёв».

Рано утром садился радист «Пугачёва» за чёрный металлический ящик с блестящими ручками — радиостанцию, включал её и начинал передачу. Он нажимал пальцами то коротко, то длинно на медный рычажок — радиоключ, и в воздух летели то короткие, то длинные гудочки: пии-пи... пии-пи-пи...

И бывало, что радист «Волны» в это время надевал наушники, слышал сигналы и привычно складывал их в буквы и слова, читал:

П е р е д а ю д л я в а с п о г о д у...

Потому что именно так радисты всего мира разговаривают друг с другом.

— Куда идёте?

— На Камчатку.

— А мы на Сахалин.

Вот и весь разговор.

Но однажды случилась беда. Сейнер наскочил в тумане на камни, пробил себе дно и стал тонуть.

Рыбаки бросились к насосам. Напрасно, холодная вода всё равно заполняла судно.

— Не успеваем откачивать воду,— сказал капитан.— Надо звать помощь.

А радист был уже в своей каюте. Стоя по пояс в воде, он отвинчивал от стола радиостанцию.

Вода в каюте поднималась всё выше и выше, а радист всё работал. Он сломал отвёртку, до крови ободрал пальцы, но всё-таки снял станцию и вытащил её на палубу.

— Пии-пи-пи...— полетели в воздух тревожные гудочки. Но на этот раз они были слабые-слабые: станция отсырела и работала плохо.

Никто не отвечал радисту.

Волны бормотали уже у самой палубы.

— Видно, помощь не вызвать,— сказал капитан.

И вдруг раднсг услышал в наушниках знакомые сигналы. Это отвечал «Пугачёв». Никто на всём море не смог разобрать слабых сигналов «Волны», а радист «Пугачёва» разобрал.

И тогда он стал повторять их, работая на своей сильной станции:

«Всем! Всем! Всем!»

Теперь по всему морю, на всех кораблях, слышали громкие и ясные, звучавшие, как команда, сигналы:

«На помощь! На помощь!»

Четыре парохода, три катера, два гидросамолёта свернули с пути и направились к «Волне».

«Пугачёв» тоже спешил. Он обогнал другие корабли и первым пришёл к месту аварии.

«Волны» уже не было видно. Над водой торчали только сё мачты. За них держались, плавая на спасательных кругах, люди.

Рыбаков вытащили. Когда они, сменив одежду, собрались в каюте парохода, радист «Пугачёва» спросил:

— Ну, где же ваш радист? Наконец-то мы с ним встретились!

— Его нет,— ответили рыбаки.— Он работал в воде, простудился и заболел. Час назад прилетел гидросамолёт и забрал его. Вот это он просил передать вам.

И один из рыбаков протянул радисту сложенный вдвое листок бумаги. Сверху на листке было написано: «Моему лучшему другу».

И никакой фамилии. Потому что у радистов всего мира вместо фамилий короткие позывные сигналы: пии-пи-пи...

ПТЕНЦЫ-ХИТРЕЦЫ

(Н.И. Сладков)

Худ. Г. НикольскийЖил я в лесу. Совсем один.

Худ. Г. НикольскийЖил я в лесу. Совсем один.

Скучно одному. «Вот бы,— думаю,— щеночка себе завести. Весёлого, ласкового. Учил бы его уму-разуму — скуки бы и не было».

Но в лесу щенков нет. Собрался я в деревню. А дорога туда была не близкая.

Вышел я из лесу, пошел полем. Шёл-шёл — устал. Присел отдохнуть.

Послушный малыш

Смотрю: впереди меня бежит жёлтенький куличок — зуёк, галстучник. За ним катятся четыре зуйчонка величиной с напёрсток, на высоких ножках.

Путь зуйкам пересекла узкая лужнца. Зуйчиха на крылья — и перелетела воду. А у зуйчат ещё и крыльев нет: один пух. А всё равно и они не остановились: мах-мах ножками по воде как по песку. Такие лёгкие, что и вода их держит. Я даже вскрикнул от удивления.

Зуйчиха-мама оглянулась на меня с того берега лужи и негромко сказала своим зуйчатам:

— Пи-у!.. Ложись!

Трое зуйчат были уже на том берегу лужи. Услыхав приказ матери, они разом припали к земле и пропали из глаз: их серо-жёлтые спинки слились с жёлтым песком и серой галькой.

А четвёртый зуйчонок не успел перебежать лужу — и плюхнулся прямо в воду. Только головка его была на песке, а всё тельце — в воде: он лёг там, где его застала команда: «Пи-у!.. Ложись!»

Я перешагнул лужу, сел на камень рядом с послушным птенчиком.

«Дай,— думаю себе,— дождусь, что он дальше будет делать».

Птенчик лежал не шевелясь. Было ему плохо: вода холодная, пушок намок, пальчики упирались в камешки на дне лужи, но он не шелохнулся. Даже чёрные бусинки-глазки не моргали. Мама велела лечь — и он послушно лежал.

Я сидел долго, так долго, что у меня нога затекла. Я шаркнул ею около самого носа зуйчонка, но он не шевельнулся.

Комары одолели. Один комар сел зуйчонку на голову, проткнул ему носом кожу и стал толстеть наливаться кровью. На крошечной головке птенчика он казался чудовищем и всё рос, рос на глазах, наполняя брюхо алой кровыо.

Зуйчонок чуть прижмурил от боли глаза, но терпел — и не трогался с места.

А моё терпение лопнуло. Я наклонился и щелчком сшиб комара с бедного птенчика. Потом осторожно взял продрогшего птенчика двумя пальцами поперёк тельца и поднял к своим губам.

— Полно тебе в прятки-то играть! — сказал я ему, осторожно прикасаясь губами к нежному пушку на его голове.— Беги, догоняй маму.

Нo зуйчонок и не моргнул. Я положил его на сухое место, подальше от воды. Зуйчонок не шелохнулся..

«Уж не умер ли он»,— с тревогой подумал я. И вскочил с камня.

Это моё движение испугало зуйчиху-маму, скрывавшуюся где-то в камнях дальше по берегу.

— Кру-кру! — крикнула она оттуда,— Вскакивай! Беги!

В один миг вскочили на ножки все четыре зуйчонка и — чик-чик-чик! — стремглав понеслись к зуйчихе.

«Ну-ну! — сказал я себе. Если бы я так свою маму слушал в детстве, так, верно, вышел бы из меня толк. Куда уж мне учить таких...»

И пошёл домой через большое лесное болото.

ЛАСТОЧКА, ЛАСТОЧКА

(Н.И. Сладков)

— Ласточка, ласточка, что над водой летаешь?

— Комаров кусачих хватаю!

— А что над стадом порхаешь?

— Коров от мух охраняю!

— Ласточка-касаточка, что к облакам взмываешь?

— Ясные деньки высматриваю!

— А что над самой землёй скользишь?

— О дожде-непогоде предупреждаю!

ЧАЙКА

(Г.Я. Снегирев)

Я жил с рыбаками на самом берегу океана. За нашей избушкой была тайга, и когда не шумел океан, то слышно было, как дятел долбит деревья.

Однажды рыбаки сказали мне:

— Посмотри, как над водой кружат чайки, они ловят рыбу, завтра утром мы тоже начнём лов.

Утром я проснулся, когда солнце ещё не выплыло из океана. Было тихо, волны зелёными упругими рядами набегали на песок и откатывались назад в океан. У самой воды, быстро перебирая розовыми лапками, ходила чайка, оставляя на мокром песке крестики своих следов. Ходила и громко ахала: «ах, ах, ах». А где-то дальше, за сопками, другая чайка отвечала ей: «ах, ах, ах».

«Что это,— думаю,— они расплакались? Детей своих, что ли растеряли?»

Я долго смотрел на чайку, а потом вернулся в избушку.

Рыбаки снимали сети с шестов и относили подальше от воды, под дно баркасов подложили брёвна и вкатили баркасы на берег.

Я удивился:

— В такую погоду только за рыбой идти, а вы к шторму готовитесь?

— Нельзя сегодня в море выходить,— сказали мне рыбаки,— шторм будет.

— На небе ни одного облачка, п ветра нет, откуда вы про шторм узнали?

Рыбаки мне на чайку показывают, а чайка всё по песку ходит и ахает.

— Вот, посмотри: чайка бродит по песку, рыбаку сулит тоску!

К обеду подул ветер, он всё усиливался. Мы сидели в из бушке. За стеной ревел океан, иногда волна докатывалась до стены и сотрясала весь домик. Рыбаки громко кричали мне в ухо.

Я разобрал только: «Мы бы сейчас в открытом море были. Спасибо чайке: как шторм, она нас всегда предупреждает!»

КТО САЖАЕТ ЛЕС

(Г.Я. Снегирев)

Худ. Г. НикольскийЗа рекой росли одни ёлки. Но потом среди ёлок появились дубки. Ещё совсем маленькие, всего три листика торчат из земли.

Худ. Г. НикольскийЗа рекой росли одни ёлки. Но потом среди ёлок появились дубки. Ещё совсем маленькие, всего три листика торчат из земли.

А дубы отсюда далеко растут. Но не могли же с ветром жёлуди прилететь? Очень они тяжёлые. Значит, кто-то их здесь сажает.

А кто?

Долго не мог я угадать.

Однажды осенью шёл я с охоты, смотрю — мимо меня низко-низко пролетела сойка.

Я спрятался за дерево и стал за ней подглядывать. Сойка что-то спрятала под трухлявый пень и осмотрелась: не увидал ли кто? И потом полетела к реке.

Я подошёл к пню, а между корнями в ямке лежат два жёлудя: сойка спрятала их на зиму.

Так вот откуда молодые дубки появились среди ёлок!

Сойка спрячет жёлудь, а потом забудет, где спрятала, он и прорастёт.

ЧЕРЕМУХА

(Э.Ю. Шим)

Худ. П. АсеевОчень я, Черёмуха, на людей обижаюсь...

Худ. П. АсеевОчень я, Черёмуха, на людей обижаюсь...

По весне белого кружева напряду, с головы до ног наряжусь, стою — как невеста... Глядите, стар и мал, любуйтесь. Пусть у вас на душе станет радостно!

А люди — ломать меня.

По стволу карабкаются, сучья гнут, веточки отдирают. И не поймут, что ведь себе хуже! Веточки в комнате долго ли простоят — вот уже и осыпались... А цвела бы я нетронутая, так сколько бы дней глаз веселила!

Поспеют летом чёрные ягоды, снова люди ко мне. Потихоньку собирали бы ягодки, бережно, я бы смолчала. Но ведь снова гнут меня, снова ломают...

Этакий сорванец на ветке качается, приятелей зовёт:

— Эгей! Сюда!..

Ну, я на хитрость пустилась.

Хоть ягоды мои и сладки, да вязкие они, рот вяжут.

Поел ягод, захотел крикнуть, а рот-то и связало.

Ну, и поделом тебе.

Ступай домой да помалкивай.

ХЛЕБ РАСТЁТ

(Э.Ю. Шим)

Кругом деревни поля ещё голые. А одно поле — будто зелёной краской залито. Такое яркое, такое весёлое, такое праздничное!

Мама сказала:

— Это хлеб растёт.

Зелёные ростки, одинаковые, как родные братцы, кустиками, кустиками торчат. Когда же они успели вырасти?

Мама объясняет: это озимый хлеб. Его под зиму сеяли, прошлой осенью.

Зёрна успели до холодов проклюнуться, прорасти и поднять над землёй кустики нежных зелёных листьев.

Потом их снегом закрыло. И уснули они до поры до времени. Над полем вьюги свистели, морозы студили землю.

А хлеб терпел.

Зябко ему было под снегом, темно. И долго-долго зима не кончалась...

Но дотерпел хлеб, дождался весны. И как только она пришла, сразу ожил, сразу начал расти. Не пропустил первое тепло, не замешкался.

Тянется к солнышку, старается!

Идут люди весёлым зелёным полем, глянут по сторонам, улыбнутся:

— До чего хлеб хорош!