РУССКИЕ БОГАТЫРИ

(былины в пересказе для детей И.В. Карнауховой)

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

На высоких холмах стоит Киев-город.

В старину опоясывал его земляной вал, окружали рвы.

С зелёных холмов киевских далеко было видно. Видны были пригороды и многолюдные сёла, тучные земли пахотные, синяя лента Днепра, золотые пески на левом берегу, сосновые рощи...

Пахали под Киевом землю пахари. По берегам реки строили умелые корабельщики лёгкие ладьи, долбили челны дубовые. В лугах и по заводям пасли пастухи круторогий скот.

За пригородами и сёлами тянулись леса дремучие. Бродили по ним охотники, добывали медведей, волков, туров — быков рогатых — и мелкого зверя видимо-невидимо.

А за лесами раскинулись степи без конца и края. Шло из этих степей на Русь много горюшка. Налетали из них на русские сёла кочевники — жгли и грабили, уводили русских людей в полон.

Чтоб беречь от них землю русскую, разбросались но краю степи заставы богатырские, маленькие крепости. Оберегали они путь на Киев, защищали от врагов, от чужих людей. А по степям без устали разъезжали богатыри на могучих конях, зорко всматривались вдаль, не видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней.

Дни и месяцы, годы, десятилетия оберегал землю родную Илья Муромец, ни дома себе не построил, ни семьи не завёл. И Добрыня, и Алёша, и Дунай Иванович — все в степи да в чистом поле правили службу воинскую. Изредка собирались они к князю Владимиру на двор — отдохнуть, попировать, гусляров послушать, друг о друге узнать.

Коль тревожно время, нужны богатыри-воины, с честью встречает их Владимир-князь с княгиней Апраксией. Для них печи топятся, в гридне — гостиной горнице — для них столы ломятся от пирогов, калачей, жареных лебедей, от вина, браги, мёду сладкого. Для них на лавках барсовы шкуры лежат, медвежьи на стенах развешаны.

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

Но есть у князя Владимира и погреба глубокие, и замки железные, и клети каменные.Чуть что не по нём, не вспомнит князь о ратных подвигах, не посмотрит на честь богатырскую. ..

Зато в чёрных избах по всей Руси простой народ богатырей любит, славит и чествует. Ржаным хлебом с ними делится, в красный угол сажает и поёт песни про славные подвиги — о том, как берегут, защищают богатыри родную Русь!

Слава, слава и в наши дни богатырям — защитникам Родины!

Высока высота поднебесная,

Глубока глубина океан-моря,

Широко раздолье по всей земле.

Глубоки омуты Днепровские,

Высоки горы Сорочинские,

Темны леса Брянские,

Черны грязи Смоленские,

Быстры-светлы реки русские.

А и сильные, могучие богатыри на славной Руси!

ВОЛЬГА ВСЕСЛАВЬЕВИЧ

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

Закатилось красное солнышко за горы высокие, рассыпались по небу частые звёздочки, родился в ту пору на матушке-Руси молодой богатырь — Вольга Всеславьевич. Запеленала его мать в красные пелёнки, завязала золотыми поясами, положила в резную колыбель, стала над ним песни петь.

Только час проспал Вольга, проснулся, потянулся — лопнули золотые пояса, разорвались красные пелёнки, у резной колыбели днище выпало. А Вольга на ноги стал, да и говорит матери:

— Сударыня матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в сто пудов.

Испугалась мать, а Вольга растёт не по дням, не по часам, а по минуточкам.

Вот подрос Вольга до пяти годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вольга научился уже грамоте — писать и считать и книги читать. Как исполнилось ему шесть лет, пошёл он по земле гулять. От его шагов земля заколебалась. Услыхали звери и птицы его богатырскую поступь, испугались, попрятались. Туры-олени в горы убежали, соболя-куницы в норы залегли, мелкие-звери в чащу забились, спрятались рыбы в глубокие места.

Стал Вольга Всеславьевич обучаться всяким хитростям.

Научился он соколом по небу летать, научился серым волком обёртываться, оленем по горам скакать.

Вот исполнилось Вольге пятнадцать лет. Стал он собирать себе товарищей. Набрал дружину в двадцать девять человек, — сам Вольга в дружине тридцатый. Всем молодцам по пятнадцати лет, все могучие богатыри. У них кони быстрые, стрелы меткие, мечи острые.

Собрал свою дружину Вольга и поехал с ней в чистое поле, в широкую степь. Не скрипят за ними возы с поклажей, не везут за ними ни постелей пуховых, ни одеял меховых, не бегут за ними слуги, стольники, новарники...

Для них периной — сухая земля, подушкой — седло черкасское, еды в степи, в лесах много — был бы стрел запас да кремень и огниво.

Вот раскинули молодцы в степи стан, развели костры, накормили коней. Посылает Вольга младших дружинников в дремучие леса:

— Берите вы сети шелковые, ставьте их в тёмном лесу по самой земле и ловите куниц, лисиц, чёрных соболей, будем дружине шубы запасать.

Разбрелись дружинники но лесам. Ждёт их Вольга день, ждёт другой, третий день к вечеру клонится. Тут приехали дружинники невеселы: о корни ноги сбили, о колючки платье оборвали, а вернулись в стан с пустыми руками. Не попалась им в сети ни одна зверушка.

Рассмеялся Вольга:

— Эх вы, охотнички! Возвращайтесь в лес, становитесь к сетям да смотрите, молодцы, в оба.

Ударился Вольга оземь, обернулся серым волком, побежал в леса. Выгнал он зверя из нор, дупел, из

валежника, погнал в сети и лисиц, и куниц, и соболей. Он и мелким зверьком не побрезговал, наловил к ужину серых заюшек.

Воротились дружинники с богатой добычей.

Накормил-напоил дружину Вольга, да ещё и обул, одел. Носят дружинники дорогие шубы соболиные, на перемену у них есть и шубы барсовые. Не нахвалятся Вольгой, не налюбуются.

Вот время идёт да идёт, посылает Вольга средних дружинников:

— Наставьте вы силков в лесу на высоких дубах, наловите гусей, лебедей, серых уточек.

Рассыпались богатыри по лесу, наставили силков, думали с богатой добычей домой прийти, а не поймали даже серого воробья.

Вернулись они в стан невеселы, ниже плеч буйны головы повесили. От Вольги глаза прячут, отворачиваются.

А Вольга над ними посмеивается:

— Что без добычи вернулись, охотнички? Ну ладно, будет вам чем попировать. Идите к силкам да смотрите зорко.

Ударился Вольга оземь, взлетел белым соколом, поднялся высоко под самое облако, глянул вниз на всякую птицу поднебесную. Бьет он гусей, лебедей, серых уточек, только пух от них летит, словно снегом землю кроет. Кого сам не побил, того в силки загнал.

Воротилися богатыри в стан с богатой добычей. Развели костры, напекли дичины, запивают дичину ключевой водой, Вольгу похваливают.

Много ли, мало ли времени прошло, посылает снова Вольга своих дружинников:

— Стройте вы лодки дубовые, вейте невода шелковые, поплавки берите кленовые, выезжайте вы в синее море, ловите сёмгу, белугу, севрюжину.

Ловили дружинники десять дней, а не поймали и мелкого ёршика.

Обернулся Вольга зубастой щукой, нырнул в море, выгнал рыбу из глубоких ям, загнал в невода шелковые. Привезли молодцы полные лодки и сёмги, и белуги, и усатых сомов.

Гуляют дружинники по чистому нолю, ведут богатырские игры, стрелы мечут, на конях скачут, силой богатырской меряются...

Вдруг услышал Вольга, что турецкий царь Салтан Бекетович на Русь войной собирается.

Разгорелось его молодецкое сердце, созвал он дружинников и говорит:

— Полно вам бока пролёживать, полно силу нагуливать, пришла пора послужить родной земле, защитить Русь от Салтана Бекетовича. Кто из вас в турецкий стан проберётся, Салтановы помыслы узнает?

Молчат молодцы, друг за друга прячутся: старший — за среднего, средний — за младшего, а младший и рот закрыл.

Рассердился Вольга:

— Видно, надо мне самому идти!

Обернулся он туром — золотые рога. Первый раз скакнул — версту проскочил, второй раз скакнул — только его и видели.

Доскакал Вольга до турецкого царства, обернулся серым воробушком, сел на окно к царю Салтану и слушает. А Салтан по горнице похаживает, узорчатой плёткой пощёлкивает и говорит своей жене Азвяковне:

— Я задумал идти войной на Русь. Завоюю девять городов, сам сяду князем в Киеве, девять городов раздам девяти сыновьям, тебе подарю соболий шушун.

А царица Азвяковна невесело глядит.

— Ах, царь Салтан, нынче мне плохой сон виделся: будто бился в поле чёрный ворон с белым соколом. Белый сокол чёрного ворона закогтил, перья на ветер выпустил. Белый сокол — это русский богатырь Вольга Всеславьевич, чёрный ворон — ты, Салтан Бекетович. Не ходи ты на Русь. Не взять тебе девяти городов, не княжить в Киеве.

Рассердился царь Салтан, ударил царицу плёткою:

— Не боюсь я русских богатырей, буду я княжить в Киеве.

Тут Вольга слетел вниз воробушком, обернулся горностаюшкой. У него тело узкое, зубы острые.

Побежал горностай по царскому двору, пробрался в глубокие подвалы царские. Там у луков тугих тетиву пооткусывал, у стрел древки перегрыз, сабли повыщербил, палицы дугой согнул.

Вылез горностай из подвала, обернулся серым волком, побежал на царские конюшни — всех турецких коней загрыз, задушил.

Выбрался Вольга из царского двора, обернулся ясным соколом, полетел в чистое поле к своей дружине, разбудил богатырей:

— Эй, дружина моя храбрая, не время теперь спать, пора вставать! Собирайтесь в поход к Золотой Орде, к Салтану Бекетовичу!

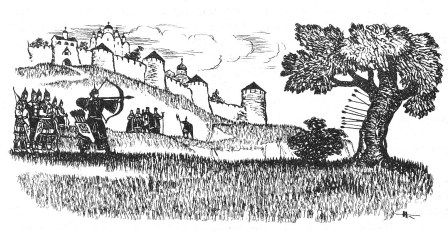

Подошли они к Золотой Орде, а кругом Орды — стена каменная, высокая. Ворота в стене железные, крюки-засовы медные, у ворот караулы бессонные — не перелететь, не перейти, ворот не выломать.

Запечалились богатыри, задумались: «Как одолеть стену высокую, ворота железные?»

Молодой Вольга догадался: обернулся малой мошкой, всех молодцов обернул мурашками, и пролезли мурашки под воротами. А на той стороне стали воинами.

Ударили они на салтанову силу, словно гром с небес. А у турецкого войска сабли затуплены, мечи повыщерблены. Тут турецкое войско на убег пошло.

Прошли русские богатыри по Золотой Орде, всю Салтанову силу кончили.

Сам Салтан Бекетович в свой дворец убежал, железные двери закрыл, медные засовы задвинул.

Как ударил в дверь ногой Вольга, все запоры-болты вылетели, железные двери лопнули.

Зашёл в горницу Вольга, ухватил Салтана за руки:

— Не бывать тебе, Салтан, на Руси, не жечь — не налить русские города, не сидеть князем в Киеве.

Ударил его Вольга о каменный пол и расшиб Салтана до смерти.

— Не хвались, Орда, своей силой, не иди войной на Русь-матушку!

МИНУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

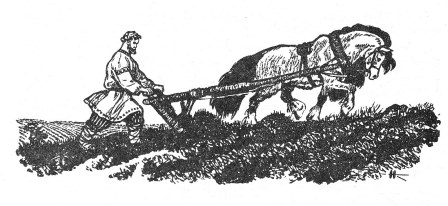

Ранним утром, ранним солнышком собрался Вольга брать дани-подати с городов торговых Гурчевца да Ореховца.

Села дружина на добрых коней, на каурых жеребчиков и в путь отправилась. Выехали молодцы в чистое поле, в широкое раздолье и услышали в поле пахаря. Пашет пахарь, посвистывает, лемехи по камешкам почиркивают. Будто пахарь где-то рядышком соху ведёт.

Едут молодцы к пахарю, едут день до вечера, а не могут до него доскакать. Слышно, как пахарь посвистывает, слышно, как сошка поскрипывает, как лемешки почиркивают, а самого пахаря и глазом не видать.

Едут молодцы другой день до вечера, так же всё пахарь посвистывает, сошенька поскрипывает, лемешки почиркивают, а пахаря нет как нет.

Третий день идёт к вечеру, тут только молодцы до пахаря доехали. Пашет пахарь, понукивает, на кобылку свою погукивает. Борозды кладёт как рвы глубокие, из земли дубы вывёртывает, камни-валуны в сторону отбрасывает. Только кудри у пахаря качаются, шёлком по плечам рассы паются.

А кобылка у пахаря немудрая, а соха у него кленовая, гужи шелковые. Подивился на него Вольга, поклонился учтиво:

— Здравствуй, добрый человек, в поле трудничек!

— Здоров будь, Вольга Всеславьевич. Куда путь держишь?

— Еду в города Гурчевец да Ореховец — собирать с торговых людей дани-подати.

— Эх, Вольга Всеславьевич, в тех городах живут всё разбойники, дерут шкуру с бедного пахаря, собирают за проезд по дорогам пошлины. Я поехал туда соли купить, закупил соли три мешка, каждый мешок сто пудов, положил на кобылку серую и домой к себе направился. Окружили меня люди торговые, стали брать с меня подорожные денежки. Чем я больше даю, тем им больше хочется. Рассердился я, разгневался, заплатил им шелковою плёткою. Ну, который стоял, тот сидит, а который сидел, тот лежит.

Удивился Вольга, поклонился пахарю:

— Ай же ты, славный пахарь, могучий богатырь, поезжай ты со мной за товарища.

— Что ж, поеду, Вольга Всеславьевич, надо им наказ дать — других мужиков не обижать.

Снял пахарь с сохи гужи шелковые, распряг кобылку серую, сел на неё верхом и в путь отправился.

Проскакали молодцы полпути. Говорит нахарь Вольге Всеславьевичу:

— Ох, неладное дело мы сделали, в борозде соху оставили. Ты пошли молодцов-дружинников, чтобы сошку из борозды выдернули, землю бы с неё вытряхнули, положили бы соху под ракитовый куст.

Послал Вольга трёх дружинников.

Вертят сошку они и так и сяк, а не могут сошку от земли поднять.

Послал Вольга десять витязей. Вертят сошку они в двадцать рук, а не могут с места содрать.

Тут поехал Вольга со всей дружиной. Тридцать человек без единого облепили сошку со всех сторон,

понатужились, по колена в землю ушли, а сошку и на волос не сдвинули.

Слез с кобылки тут пахарь сам, взялся за сошку одной рукой, из земли её выдернул, из лемешков землю вытряхнул. Лемехи травой вычистил.

Дело сделали и поехали богатыри дальше путём-дорогою.

Худ. Н. КочергинВот подъехали они под Гурчевец да Ореховец. А там люди торговые хитрые: как увидели пахаря, подсекли брёвна дубовые на мосту через речку Ореховец.

Худ. Н. КочергинВот подъехали они под Гурчевец да Ореховец. А там люди торговые хитрые: как увидели пахаря, подсекли брёвна дубовые на мосту через речку Ореховец.

Чуть взошла дружина на мост, подломились брёвна дубовые, стали молодцы в реке тонуть, стала гибнуть дружина храбрая, стали кони, люди на дно идти.

Рассердились Вольга с Микулой, разгневались, хлестнули своих добрых коней, в один скок реку перепрыгнули. Соскочили на тот бережок, да и начали злодеев чествовать.

Пахарь плетью бьёт, приговаривает:

— Эх вы, жадные люди торговые! Мужики города хлебом кормят, мёдом поят, а вы соли им жалеете!

Вольга палицей жалует за дружинников, за богатырских коней.

Стали люди гурчевецкие каяться:

— Вы простите нас за злодейство, за хитрости. Берите с нас дани-подати, и пускай едут пахари за солью, никто с них гроша не потребует.

Взял Вольга с них дани-подати за двенадцать лет, и поехали богатыри домой.

Спрашивает пахаря Вольга Всеславьевич:

— Ты скажи мне, русский богатырь, как зовут тебя, величают по отчеству?

— Поезжай ко мне, Вольга Всеславьевич, на мой крестьянский двор, так узнаешь, как меня люди чествуют.

Подъехали богатыри к полю. Вытащил пахарь сошеньку, распахал широкое полюшко, засеял золотым зерном...

Ещё заря горит, а у пахаря поле колосом шумит.

Тёмная ночь идёт — пахарь хлеб жнёт. Утром вымолотил, к полудню вывеял, к обеду муки намолол, пироги завёл. К вечеру созвал народ на почестей пир. Стали люди пироги есть, брагу пить да пахаря похваливать:

— Ай спасибо тебе, Микула Селянинович!

СВЯТОГОР-БОГАТЫРЬ

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

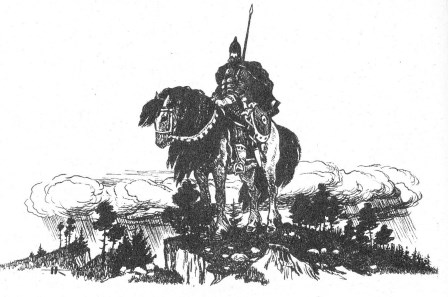

Высоки на Руси Святые горы, глубоки их ущелья, страшны пропасти. Не растут там ни берёзка, ни дуб, ни сосна, ни зелёная трава. Там и волк не пробежит, орёл не пролетит, — муравью и тому поживиться на голых скалах нечем.

Только богатырь Святогор разъезжает между утёсов на своём могучем коне. Через пропасти конь

перескакивает, через ущелья перепрыгивает, с горы на гору переступает.

Ездит старый по Святым горам.

Тут колеблется мать сыра земля,

Осыпаются камни в пропасти,

Выливаются быстры реченьки.

Ростом богатырь Святогор выше тёмного леса, головой облака подпирает, скачет по горам — горы под ним шатаются, в реку заедет — вся вода из реки выплеснется. Ездит он сутки, другие, третьи, — остановится, раскинет шатёр — ляжет, выспится, и снова по горам его конь бредёт.

Скучно Святогору-богатырю, тоскливо старому: в горах не с кем слова перемолвить, не с кем силой

помериться.

Поехать бы ему на Русь, погулять бы с другими богатырями, побиться с врагами, растрясти бы силу, да вот беда: не держит его земля, только каменные утёсы святогорские под его тяжестью не рушатся, не падают, только их хребты не трещат под копытами его коня богатырского.

Тяжко Святогору от своей силы, носит он её как трудное бремя, рад бы половину силы отдать, да некому. Рад бы самый тяжкий труд справить, да труда по плечу не находится. За что рукой ни возьмётся — всё в крошки рассыплется, в блин расплющится.

Стал бы он леса корчевать, да для него леса — что луговая трава. Стал бы он горы ворочать, да это никому не надобно. ..

Так и ездит он один по Святым горам, голову от тоски ниже гнёт...

— Эх, найти бы мне земную тягу, я бы в небо кольцо вбил, привязал к кольцу цепь железную, притянул бы небо к земле, повернул бы землю краем вверх, небо с землёй смешал — поистратил бы немного силушки!

Да где её — тягу — найти!

Едет раз Святогор но долине между утёсов, и вдруг — впереди живой человек идёт!

Идёт невзрачный мужичок, лаптями притоптывает, на плече несёт перемётную суму.

Обрадовался Святогор: будет с кем словом перемолвиться, — стал мужичка догонять.

Тот идёт себе, не спешит, а Святогоров конь во всю силу скачет, да догнать мужика не может. Идёт мужичок, не торопится, сумочку с плеча на плечо перебрасывает. Скачет Святогор во всю прыть — всё прохожий впереди! Едет шагом — всё не догнать!

Закричал ему Святогор:

— Эй, прохожий молодец, подожди меня!

Остановился мужичок, сложил свою сумочку наземь.

Подскакал Святогор, поздоровался и спрашивает:

— Что это у тебя за ноша в этой сумочке?

— А ты возьми мою сумочку, перекинь через плечо да и пробеги с ней по полю.

Рассмеялся Святогор так, что горы затряслись; хотел сумочку плёткой поддеть, а сумочка не сдвинулась, стал копьём толкать — не шелохнётся, пробовал пальцем поднять — не поднимается...

Слез Святогор с коня, взял правой рукой сумочку — на волос не сдвинул. Ухватил богатырь сумочку двумя руками, рванул изо всей силы — только до колен поднял. Глядь — а сам по колено в землю ушёл, по лицу не пот, а кровь течёт, сердце замерло...

Бросил Святогор сумочку, на землю упал, — по горам-долам гул пошёл.

Еле отдышался богатырь:

— Ты скажи мне, что у тебя в сумочке положено? Скажи, научи, я о таком чуде не слыхал. Сила у меня непомерная, а я такой песчинки поднять не могу!

— Почему не сказать — скажу; в моей маленькой сумочке вся тяга земная лежит.

Опустил Святогор голову:

— Вот что значит тяга земная. А кто ты сам и как зовут тебя, прохожий человек?

— Пахарь я, Микула Селянинович.

— Вижу я, добрый человек, любит тебя мать сыра земля! Может, ты мне про судьбу мою расскажешь? Тяжело мне одному по горам скакать, не могу я больше так на свете жить.

— Поезжай, богатырь, до Северных гор. У тех гор стоит железная кузница. В той кузне кузнец всем судьбу куёт, у него и про свою судьбу узнаешь.

Вскинул Микула Селянинович сумочку на плечо и зашагал прочь.

А Святогор на коня вскочил и поскакал к Северным горам.

Ехал-ехал Святогор три дня, три ночи, трое суток спать не ложился — доехал до Северных гор. Тут утёсы ещё голей, пропасти ещё черней, реки глубокие бурливее...

Под самым облаком, на голой скале увидал Святогор железную кузницу. В кузнице яркий огонь горит, из кузницы чёрный дым валит, звон-стук по всей округе идёт.

Худ. Н. КочергинЗашёл Святогор в кузницу и видит: стоит у наковальни седой старичок, одной рукой мехи раздувает, другой — молотом по наковальне бьёт, а на наковальне-то не видно ничего.

Худ. Н. КочергинЗашёл Святогор в кузницу и видит: стоит у наковальни седой старичок, одной рукой мехи раздувает, другой — молотом по наковальне бьёт, а на наковальне-то не видно ничего.

— Кузнец, кузнец, что ты, батюшка, куёшь?

— Подойди поближе, наклонись пониже!

Нагнулся Святогор, поглядел и удивился: куёт кузнец два тонких волоса.

— Что это у тебя, кузнец?

— Вот два волоса скую, волос с волосом совью — два человека и женятся.

— А на ком мне жениться судьба велит?

— Твоя невеста на краю гор в ветхой избушке живёт.

Поехал Святогор на край гор, нашёл ветхую избушку.

Вошёл в неё богатырь, положил на стол подарок — сумку с золотом. Огляделся Святогор и видит: лежит недвижно на лавке девушка, вся корой и струпьями покрыта, глаз не открывает.

Жаль её стало Святогору. Что так лежит и мучается? И смерть не идёт, и жизни нету.

Выхватил Святогор свой острый меч, хотел ударить девушку, да рука не поднялась. Упал меч на дубовый пол.

Святогор выскочил из избушки, на коня сел и поскакал к Святым горам.

А девушка тем временем глаза открыла и видит: лежит на полу богатырский меч, на столе — мешок золота, а с неё вся кора свалилась, и тело у неё чистое, и силы у неё прибыли.

Встала она, прошлась по горенке, вышла за порог, нагнулась над озерком и ахнула: смотрит на неё из озера девица- красавица — и статна, и бела, и румяна, и очи ясные, и косы русые!

Взяла она золото, что на столе лежало, построила корабли, нагрузила товарами и пустилась по синему морю торговать, счастье искать.

Куда бы ни приехала, — весь народ бежит товары покупать, на красавицу любоваться. Слава о ней по всей Руси идёт.

Вот доехала до Святых гор, слух о ней и до Святогора дошёл. Захотелось ему тоже на красавицу поглядеть.

Взглянул он на неё, и полюбилась ему девушка.

— Вот это невеста по мне, за эту я посватаюсь!

Полюбился и Святогор девушке.

Поженились они, и стала жена Святогору про свою прежнюю жизнь рассказывать, как она тридцать лет лежала, корой покрытая, как вылечилась, как деньги на столе нашла.

Удивился Святогор, да ничего жене не сказал.

Бросила девушка торговать, по морям плавать, стала жить со Святогором на Святых горах.

АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЕВИЧ

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один-единственный сын. Звали его Алёша, прозывали по отцу Поповичем.

Алёша Попович грамоте не учился, за книги не садился, а учился с малых лет копьём владеть, из лука стрелять, богатырских коней укрощать. Силой Алёша не большой богатырь, зато дерзостью да хитростью взял. Вот подрос Алёша Попович до шестнадцати лет, и скучно ему стало в отцовском доме.

Стал он просить отца отпустить его в чистое поле, в широкое раздолье, по Руси привольной поездить, до синего моря добраться, в лесах поохотиться. Отпустил его отец, дал ему коня богатырского, саблю, копьё острое да лук со стрелами. Стал Алёша коня седлать, стал приговаривать:

— Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мёртвым, ни раненым серым волкам на растерзание, чёрным воронам на расклевание, врагам на поругание! Где б мы ни были, домой привези!

Обрядил он своего коня по-княжески. Седло черкасское, подпруга шелковая, узда золочёная.

Позвал Алёша с собой любимого друга Екима Ивановича и поутру в субботу из дому выехал искать себе богатырской славы.

Вот едут верные друзья плечо в плечо, стремя в стремя, по сторонам поглядывают. Никого в степи не видно — ни богатыря, с кем бы силой помериться, ни зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солнцем русская степь без конца, без края, и шороха в ней не слыхать, в небе птицы не видать. Вдруг видит Алёша — лежит на кургане камень, а на камне что-то написано. Говорит Алёша Екиму Ивановичу:

— Ну-ка, Екимушка, прочитай, что на камне написано. Ты хорошо грамотный, а я грамоте не обучен и читать не могу.

Соскочил Еким с коня, стал на камне надпись разбирать.

— Вот, Алёшенька, что на камне написано: правая дорога ведёт к Чернигову, левая дорога — в Киев, к князю Владимиру, а прямо дорога — к синему морю, к тихим заводям.

— Куда же нам, Еким, путь держать?

— К синему морю ехать далеко, к Чернигову ехать незачем: там калачницы хорошие. Съешь один калач — другой захочется, съешь другой — на перину завалишься, не сыскать нам там богатырской славы. А поедем мы к князю Владимиру, может, он нас в свою дружину воз,ьмёт.

— Ну, так завернём, Еким, на левый путь.

Завернули молодцы коней и поехали по дороге к Киеву.

Доехали они до берега Сафат-реки, поставили белый шатёр. Алёша с коня соскочил, в шатёр вошёл, лёг на зелёную траву и заснул крепким сном. А Еким коней расседлал, напоил, прогулял, стреножил и в луга пустил, только тогда отдыхать пошёл.

Утром-светом проснулся Алёша, росой умылся, белым полотенцем вытерся, стал кудри расчёсывать.

А Еким вскочил, за конями сходил, попоил их, овсом покормил, заседлал и своего и Алёшиного.

Снова молодцы в путь пустились.

Едут-едут, вдруг видят — среди степи идёт старичок. Нищий странник — калика перехожая.

На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём шуба соболиная, шапка греческая, а в руках дубинка

дорожная.

Увидал он молодцов, загородил им путь:

— Ой вы, молодцы удалые, вы не ездите за Сафат-реку. Стал там станом злой враг Тугарин, Змея сын. Вышиной он как высокий дуб, меж плечами косая сажень, между глаз можно стрелу положить. У него крылатый конь — как лютый зверь: из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит. Не езжайте туда, молодцы!

Екимушка на Алёшу поглядывает, а Алёша распалился, разгневался:

— Чтобы я да всякой нечисти дорогу уступил! Не могу я его взять силой, возьму хитростью. Братец мой, дорожный странничек, дай ты мне на время твоё платье, возьми мои богатырские доспехи, помоги мне с Тугарином справиться.

— Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было: он тебя в один глоток проглотить может.

— Ничего, как-нибудь справимся!

Надел Алёша цветное платье и пошёл пешком к Сафат-реке. Идёт, на дубинку опирается, прихрамывает...

Увидел его Тугарин Змеевич, закричал так, что дрогнула земля, согнулись высокие дубы, воды из реки

выплеснулись. Алёша еле жив стоит, ноги у него подкашиваются.

— Эй, — кричит Тугарин, — эй, странничек, не видал ли ты Алёшу Поповича? Мне бы хотелось его найти, да копьём поколоть, да огнём пожечь.

А Алёша шляпу греческую на лицо натянул, закряхтел, застонал и отвечает стариковским голосом:

— Ох-ох-ох, не гневись на меня, Тугарин Змеевич! Я от старости оглох, ничего не слышу, что ты мне приказываешь. Подъезжай ко мне поближе, к убогому.

Подъехал Тугарин к Алёше, наклонился с седла, хотел ему в ухо гаркнуть, а Алёша ловок, увёртлив был, — как хватит его дубинкой между глаз, — так Тугарин без памяти на землю пал.

Снял с него Алёша дорогое платье, самоцветами расшитое, не дешёвое, ценой в сто тысяч, на себя надел. Самого Тугарина к седлу приторочил и поехал обратно к своим друзьям.

А там Еким Иванович сам не свой, рвётся Алёше помочь, да нельзя в богатырское дело вмешиваться, Алёшиной славе мешать.

Вдруг видит Еким — скачет конь что лютый зверь, на нём в дорогом платье Тугарин сидит.

Разгневался Еким, бросил наотмашь свою палицу в тридцать пудов, прямо в грудь Алёше Поповичу. Свалился Алёша замертво.

А Еким кинжал вытащил, бросился к упавшему, хочет добить Тугарина... И вдруг видит — перед ним Алёша лежит...

Грянулся наземь Еким Иванович, горько расплакался:

— Убил я, убил своего брата названого, дорогого Алёшу Поповича!

Стали они с каликой Алёшу трясти, качать, влили ему в рот питья заморского, растирали травами лечебными. Открыл глаза Алёша, встал на ноги, на ногах стоит-шатается.

Еким Иванович от радости сам не свой.

Снял он с Алёши платье Тугарина, одел его в богатырские доспехи, отдал калике его добро. Посадил Алёшу на коня, сам рядом пошёл: Алёшу поддерживает.

Только у самого Киева Алёша в силу вошёл.

Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеденной поре. Заехали на княжеский двор, соскочили с коней, привязали их к дубовым столбам и вошли в горницу.

Князь Владимир их ласково встречает.

— Здравствуйте, гости милые, вы откуда ко мне приехали? Как зовут вас по имени, величают по отчеству?

— Я из города Ростова, сын соборного попа Леонтия. А зовут меня Алёшей Поповичем. Ехали мы чистой степью, повстречали Тугарина Змеевича, он теперь у меня в тороках висит.

Худ. Н. КочергинОбрадовался Владимир-князь:

Худ. Н. КочергинОбрадовался Владимир-князь:

— Ну и богатырь ты, Алёшенька! Куда хочешь за стол садись: хочешь рядом со мной, хочешь против меня, хочешь рядом с княгинею.

Алёша Попович не раздумывал, сел он рядом с княгинею. А Еким Иванович у печки стал.

Крикнул князь Владимир прислужников:

— Развяжите Тугарина Змеевича, принесите сюда в горницу!

Только Алёша взялся за хлеб, за соль — растворились двери горницы, внесли двенадцать конюхов на золотой доске Тугарина, посадили рядом с князем Владимиром.

Прибежали стольники, принесли жареных гусей, лебедей, принесли ковши мёду сладкого.

А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухватил лебёдушку и с костями съел, по ковриге целой за щёку запихивает.

Сгрёб пироги сдобные да в рот побросал, за один дух десять ковшей мёду в глотку-льёт.

Не успели гости кусочка взять, а уже на столе только косточки.

Нахмурился Алёша. Попович и говорит:.

— У моего батюшки попа Леонтия была собака старая и жадная. Ухватила она большую кость да и подавилась. Я её за хвост схватил, под гору метнул — то же будет от меня Тугарину.

Потемнел Тугарин, как осенняя ночь, выхватил острый кинжал и метнул его в Алёшу Поповича.

Тут бы Алёше и конец пришёл, да вскочил Еким Иванович, на лету кинжал перехватил.

— Братец мой, Алёша Попович, сам изволишь в него нож бросать или мне позволишь?

— И сам не брошу, и тебе не позволю: неучтиво у князя в горнице ссору вести. А переведаюсь я с ним завтра в чистом поле, и не быть Тугарину живому завтра к вечеру.

Зашумели гости, заспорили, стали заклад держать, всё за Тугарина ставят — и корабли, и товары, и деньги.

За Алёшу ставят только княгиня Апраксин да Еким Иванович.

Встал Алёша из-за стола, поехал с Екимом в свой шатёр на Сафат-реке. Всю ночь Алёша не спит, на небо смотрит, подзывает тучу грозовую, чтобы смочила дождём Тугариновы крылья. Утром-светом прилетел Тугарин, над шатром вьётся, хочет сверху ударить. Да не зря Алёша ночь не спал: налетела туча громовая, грозовая, пролилась дождём, смочила Тугаринову коню могучие крылья. Грянулся конь наземь, по земле поскакал. А Алёша крепко в седле сидит, острой сабелькой помахивает.

Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посыпался:

— Тут тебе, Алёшка, конец: захочу — огнём спалю, захочу — конём потопчу, захочу — копьём заколю.

Подъехал к нему Алёша поближе и говорит:

— Что же ты, Тугарин, обманываешь?! Бились мы с тобой об заклад, что один на один силой померяемся, а теперь за тобой стоит сила несметная!

Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая сила за ним стоит, а Алёше только того и надобно. Взмахнул острой саблей и отсек ему голову!

Покатилась голова на землю, как пивной котёл, загудела земля-матушка! Соскочил Алёша, хотел взять голову, да не мог от земли на вершок поднять. Крикнул Алёша Попович зычным голосом:

— Эй вы, верные товарищи, помогите голову Тугарина с земли поднять!

Подъехал Еким Иванович с товарищами, помог Алёше Поповичу голову Тугарина на богатырского коня взвалить.

Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский двор, бросили среди двора чудище.

Вышел князь Владимир с княгинею, приглашал Алёшу за княжеский стол, говорил Алёше ласковые слова:

— Живи ты, Алёша, в Киеве, послужи мне, князю Владимиру. Я тебя, Алёша, пожалую.

Остался Алёша в Киеве дружинником.

Так про молодого Алёшу старину поют, чтобы добрые люди слушали:

Наш Алёша роду поповского,

Ох и храбр и умён, да нравом сварлив.

Он не так силён, как напуском смел.

ПРО ДОБРЫНЮ НИКИТИЧА И ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у неё любимый сын — богатырь Добрынюшка. Но всему Киеву о Добрыне слава шла: он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет.

Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый. Никого он не заругает, никого зря не обидит. Недаром прозвали его «тихий Добрынюшка».

Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошёл он к матери Мамелфе Тимофеевне:

— Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай-реке, в студёной воде искупаться, — истомила меня жара летняя.

Разохалась Мамелфа Тимофеевна, стала Добрыню отговаривать:

— Милый сын мой Добрынюшка, ты не езди к Пучай- реке. Пучай-река свирепая, сердитая. Из первой струйки огонь сечёт, из второй струйки искры сыплются, из третьей струйки дым столбом валит.

— Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать.

Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна.

Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой копьё да лук со стрелами, саблю острую да плёточку.

Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в путь и отправился. Едет Добрыня час-другой; жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к Пучай-реке.

От Пучай-реки прохладой несёт.

Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге:

— Ты постой здесь, покарауль коня.

Снял он с головы шляпу греческую, снял одежду дорожную, всё оружие на коня сложил и в реку бросился.

Плывёт Добрыня по Пучай-реке, удивляется:

— Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? Пучай-река не свирепая, Пучай-река тихая, словно лужица дождевая.

Не успел Добрыня сказать — вдруг потемнело небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то нет, а огонь блестит...

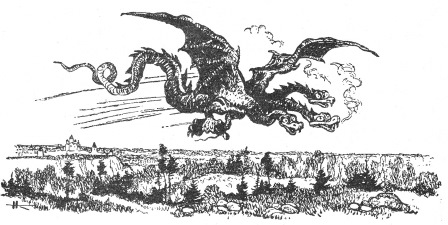

Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему Змей Горыныч, страшный змей о трёх головах, о семи когтях, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят.

Увидал Змей Добрыню, громом загремел:

— Эх, старые люди пророчили, что убьёт меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришёл. Захочу теперь — живым сожру, захочу — в своё логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену русских людей, не хватало только Добрыни.

А Добрыня говорит тихим голосом:

— Ах ты, змея проклятая, ты сначала возьми Добрынюшку, потом и хвастайся, а пока Добрыня не в твоих руках.

Хорошо Добрыня плавать умел; он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег да к коню своему бросился. А коня и след простыл: испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня да и был таков. И увёз всё оружье Добрынине.

Нечем Добрыне со Змеем Горынычем биться.

А Змей опять к Добрыне летит, сыплет искрами горючими, жжёт Добрыне тело белое.

Дрогнуло сердце богатырское.

Поглядел Добрыня на берег, — нечего ему в руки взять: ни дубинки нет, ни камешка, только жёлтый песок на крутом берегу, да валяется его шляпа греческая.

Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в неё песку жёлтого ни много, ни мало — пять пудов, да как ударит шляпой Змея Горыныча — и отшиб ему голову.

Повалил он Змея с размаху на землю, придавил ему грудь коленками, хотел отбить ещё две головы...

Как взмолился тут Змей Горыныч:

— Ох, Добрынюшка, ох, богатырь, не убивай меня, пусти по свету летать, буду я всегда тебя слушаться! Дам тебе я великий обет: не летать мне к вам на широкую Русь, не брать в плен русских людей. Только ты меня помилуй, Добрынюшка, и не трогай моих змеёнышей.

Поддался Добрыня на лукавую речь, поверил Змею Горынычу, отпустил его, проклятого.

Только поднялся Змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира племянница.

Увидал Змей княжну, обрадовался, кинулся на неё из-под облака, ухватил в свои медные когти и унёс на горы Сорочинские.

В это время Добрыня слугу нашёл, стал надевать платье дорожное, — вдруг потемнело небо, гром загремел. Поднял голову Добрыня и видит: летит Змей Горыныч из Киева, несёт в когтях Забаву Путятишну!

Тут Добрыня запечалился — запечалился, закручинился, домой приехал нерадостен, на лавку сел, слова не сказал.

Стала его мать расспрашивать:

— Ты чего, Добрынюшка, невесел сидишь? Ты об чём, мой свет, печалишься?

— Ни об чём не кручинюсь, ни об чём я не печалюсь, а дома мне сидеть невесело. Поеду я в Киев к князю Владимиру, у него сегодня весёлый пир.

— Не езжай, Добрынюшка, к князю, недоброе чует моё сердце. Мы и дома пир заведём.

Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев к князю Владимиру.

Приехал Добрыня в Киев, прошёл в княжескую горницу. На пиру столы от кушаний ломятся, стоят бочки мёда сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы сидят.

Ходит князь по горнице, гостей не потчует. Княгини фатой закрылась, на гостей не глядит.

Вот Владимир-князь и говорит:

— Эх, гости мои любимые, невесёлый у нас пир идёт! И княгине горько, и мне нерадостно. Унёс проклятый Змей Горыныч любимую нашу племянницу, молодую Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит её?

Куда там! Прячутся гости друг за дружку: большие — за средних, средние — за меньших, а меньшие и рот закрыли.

Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алёша Попович.

— Вот что, князь Красное Солнышко, был я вчера в чистом поле, видел у Пучай-реки Добрынюшку. Он со Змеем Горынычем побратался, назвал его братом меньшим. Ты пошли к Змею Добрынюшку. Он тебе любимую племянницу без бою у названого братца выпросит.

Рассердился Владимир-князь:

— Коли так, садись, Добрыня, на коня, поезжай на гору Сорочинскую, добывай мне любимую племянницу. А не добудешь Забавы Путятишны, — прикажу тебе голову срубить!

Опустил Добрыня буйну голову, ни словечка не ответил, встал из-за стола, сел на коня и домой поехал.

Вышла ему навстречу матушка, видит — на Добрыне лица нет.

— Что с тобой, Добрынюшка, что с тобой, сынок, что на пиру случилось? Обидели тебя или чарой обнесли, или на худое место посадили?

— Не обидели меня, и чарой не обнесли, и место мне было по чину, по званию.

— А чего же ты, Добрыня, голову повесил?

— Велел мне Владимир-князь сослужить службу великую: съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть Забаву Путятишну. А Забаву Путятишну Змей Горыныч унёс.

Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не стала плакать и печалиться, а стала над делом раздумывать.

— Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорей, набирайся силушки. Утро вечера мудреней, завтра будем совет держать.

Лёг Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит.

А Мамелфа Тимофеевна спать не ложится, на лавку садится и плетёт всю ночь из семи шелков плёточку-семихвосточку.

Утром-светом разбудила мать Добрыню Никитича:

— Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню. В третьем стойле дверь не открывается, не под силу нам была дверь дубовая. Понатужься, Добрынюшка, отвори дверь, там увидишь дедова коня Бурушку. Стоит Бурка в стойле пятнадцать лет не обихоженный. Ты его почисти, накорми, напои, к крыльцу приведи.

Пошёл Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, вывел Бурушку на белый свет, почистил, выкупал, привёл ко крыльцу. Стал Бурушку засёдлывать. Положил на него потничек, сверху потничка — войлочек, потом седло черкасское, ценными шелками вышитое, золотом изукрашенное, подтянул двенадцать подпруг, зануздал золотой уздой. Вышла Мамелфа Тимофеевна, подала ему плётку-семихвостку:

— Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, Змея Горыныча дома не случится. Ты конём налети на логово и начни топтать змеёнышей. Будут змеёныши Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плёткой меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеёнышей отряхивать и всех притопчет до единого.

Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки, уезжал сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой.

День уходит за днём, будто дождь дождит, а неделя за неделей как река бежит. Едет Добрыня при красном солнышке, едет Добрыня при светлом месяце, выехал на гору Сорочинскую.

А на горе у змеиного логова кишмя-кишат змеёныши. Стали они Бурушке ноги обвивать, стали копыта подтачивать. Бурушка скакать не может, на колени падает.

Вспомнил тут Добрыня наказ матери, выхватил плётку семи шелков, стал Бурушку меж ушами бить, приговаривать:

— Скачи, Бурушка, подскакивай, прочь от ног змеёнышей отряхивай.

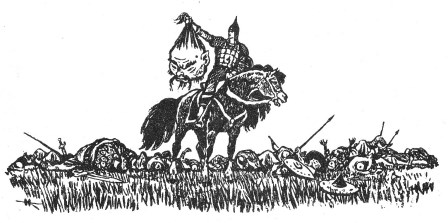

Худ. Н. КочергинОт плётки у Бурушки силы прибыло, стал он высоко скакать, за версту камешки откидывать, стал прочь от ног змеёнышей отряхивать. Он их копытом бьёт и зубами рвёт и притоптал всех до единого.

Худ. Н. КочергинОт плётки у Бурушки силы прибыло, стал он высоко скакать, за версту камешки откидывать, стал прочь от ног змеёнышей отряхивать. Он их копытом бьёт и зубами рвёт и притоптал всех до единого.

Сошёл Добрыня с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую — богатырскую палицу и пошёл к змеиным пещерам.

Только шаг ступил, — потемнело небо, гром загремел, — летит Змей Горыныч, в когтях мёртвое тело держит. Из пасти огонь сечёт, из ушей дым валит, медные когти как жар горят...

Увидал Змей Добрынюшку, бросил мёртвое тело наземь, зарычал громким голосом:

— Ты зачем, Добрыня, наш обет сломал, потоптал моих детёнышей?

— Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, Змей, к Киеву, ты зачем унёс Забаву Путятишну?! Отдавай мне княжну без боя, так я тебя прощу.

— Не отдам я Забаву Путятишну, я её сожру, и тебя сожру, и всех русских людей в полон возьму!

Рассердился Добрыня и на Змея бросился.

И пошёл тут жестокий бой.

Горы Сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла...

Бьются они три дня и три ночи; стал Змей Добрыню одолевать, стал подкидывать, стал подбрасывать... Вспомнил тут Добрыня про плёточку, выхватил её и давай Змея между ушей стегать. Змей Горыныч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плёткой охаживает. Бил, бил его плёткой шелковой, укротил как скотину и отрубил все головы.

Хлынула из Змея чёрная кровь, разлилась к востоку и к западу, залила Добрыню до пояса.

Трое суток стоит Добрыня в чёрной крови, стынут его ноги, холод до сердца добирается. Не хочет русская земля змеиную кровь принимать.

Видит Добрыня, что ему конец пришёл, вынул плёточку семи шелков, стал землю хлестать, приговаривать:

— Расступись ты, мать сыра земля, и пожри кровь змеиную.

Расступилась сырая земля и пожрала кровь змеиную.

Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил доспехи богатырские и пошёл к змеиным пещерам. Все пещеры медными дверями затворены, железными засовами заперты, золотыми замками увешаны.

Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и засовы, зашёл в первую пещеру. А там видит людей несметное число с сорока земель, с сорока стран, в два дня не сосчитать.

Говорит им Добрынюшка:

— Эй же вы, люди иноземные и воины чужестранные! Выходите на вольный свет, разъезжайтесь по своим местам да вспоминайте русского богатыря. Без него вам бы век сидеть в змеином плену.

Стали выходить они на волю, до земли Добрыне кланяться:

— Век мы тебя помнить будем, русский богатырь!

А Добрыня дальше идёт, пещеру за пещёрой открывает, пленных людей освобождает. Выходят на свет и старики, и молодушки, детки малые и бабки старые, русские люди и из чужих стран, а Забавы Путятишны нет как нет.

Так прошёл Добрыня одиннадцать пещер, а в двенадцатой нашёл Забаву Путятишну: висит княжна на сырой стене, за руки золотыми цепями прикована. Оторвал цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, взял на руки, на вольный свет из пещеры вынес.

А она на ногах стоит-шатается, от света глаза закрывает, на Добрыню не смотрит. Уложил её Добрыня на зелёную траву, накормил, напоил, плащом прикрыл, сам отдохнуть прилёг.

Вот скатилось солнце к вечеру, проснулся Добрыня, оседлал Бурушку и разбудил княжну. Сел Добрыня на коня, посадил Забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счёту нет, все Добрыне в пояс кланяются, за спасение благодарят, в свои земли спешат.

Выехал Добрыня в жёлтую степь, пришпорил коня и повёз Забаву Путятишну к Киеву.

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ В ОТЪЕЗДЕ

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

Много ли, мало ли времени прошло, женился Добрыня на дочери Микулы Селяниновича — молодой Настасье Микулишне. Только год Добрыня с женой в тихом доме прожил, присылает раз за ним князь Владимир и говорит ему:

— Полно тебе, Добрыня, дома сидеть, надо править службу княжескую. Поезжай, расчисти прямой путь в Золотую Орду к Бекету Бекетовичу. На том пути летает злой чёрный ворон, не даёт русским людям ни пройти, ни проехать. А потом езжай в Чудь белоглазую, получи с неё дань за десять лет, да обратным путём наведайся к Сарацинскому царству упрямому, чтобы не смели сарацины идти против Киева.

Запечалился Добрыня, да делать нечего.

Вернулся домой, прошёл к матушке Мамелфе Тимофеевне и стал ей горько жаловаться:

— Ты зачем меня, матушка, несчастного, родила? Завернула бы меня в льняную тряпочку да бросила бы камешком в синее море. Лежал бы я на дне, не ездил бы в дальние страны, не убивал бы людей, не печалил бы чужих матерей, не сиротил бы малых деточек.

Отвечает ему Мамелфа Тимофеевна:

— Я бы рада была, Добрынюшка, уродить тебя смелостью в Илью Муромца, силой в Святогора-богатыря, хитростью в Вольгу Всеславьевича, красотой в Иосифа Прекрасного, да это не в моих руках. А и сам ты не плох, Добрынюшка, незачем тебе на чужое счастье кивать. Что тебя так опечалило?

— Посылает меня князь в чужие края, с чёрным вороном биться, с сарацинами мириться, с Чуди белоглазой дани брать.

Ахнула Мамелфа Тимофеевна, побежала в терем к Настасье Микулишне:

— Ты чего сидишь, Настасьюшка, золотом сорочку шьёшь? К нам беда на двор пришла: отлетает наш ясный сокол, уезжает Добрынюшка на долгие годы.

Выбежала Настасья Микулишна из терема в белой рубахе без пояса, в тонких чулочках без чоботов, припала к стремени Добрынюшки, стала горько плакать, расспрашивать:

— Ты куда уезжаешь, сокол мой, надолго ли, когда мне мужа домой ожидать?

— Ожидай меня, жена, шесть лет. А шесть лет пройдёт и не вернусь домой — значит, я сложил свою буйную голову. Ну, тогда как хочешь живи: хоть вдовой, хоть замуж пойди. Хочешь иди за князя, за боярина, хочешь иди за простого крестьянина, не ходи только за Алёшу Поповича.

Махнул рукой Добрыня, да и был таков. Не дорожкой он поехал, не воротами, а перескочил через городскую стену, только пыль в степи столбом завилась...

День за днём будто дождь дождит, неделя за неделей как трава растёт, год за годом как река бежит.

Сидит Настасья Микулишна у теремного окна, с дороги глаз не спускает, милого мужа дожидает.

Вот три года прошло, — нет Добрыни из чистого поля.

И снова дни идут, недели бегут, годы тянутся...

Плачет Настасья Микулишна, глаз не осушает, от окна не отходит.

Ещё три года прошло, — нет Добрыни из чистого поля.

Не две серые уточки вместе сплываются, не две белые лебёдушки слетаются, сидят обнявшись мать да жена, горькие слёзы льют. Вдруг приходит к ним Алёшенька Леонтьевич и приносит нерадостную весть:

— Ехал я мимо Сафат-реки, увидал Добрыню Никитича. Лежит Добрыня в чистом иоле, головой в ракитов куст, ногами на ковыль-траве. Сквозь жёлтые кудри трава проросла, расцвели цветы лазоревые.

Горько плакала Мамелфа Тимофеевна, стали волосы её из чёрных серебряными. А Настасью Микулишну стал Владимир-князь уговаривать:

— Плохо жить молодой вдове, дай-ка я тебя сосватаю, хоть за князя, хоть за боярина, хоть за русского могучего богатыря.

— Я ждала Добрыню по его наказу шесть лет, по своей воле буду ждать ещё шесть лет. А не будет его домой, тогда — твоя воля, князь.

Вот денёчек за денёчком как дождь дождит, а годочек за годочком как сокол летит.

Пролетело и ещё шесть лет. Не вернулся Добрыня домой.

Тут Владимир-князь к Настасье пришёл:

— Полно тебе жить вдовой. Иди замуж за Алёшу Поповича, а не пойдёшь добром, возьмём силой.

Как Настасье было князя ослушаться?!

Взяли её за белые руки, сняли с неё вдовье платье, повели на свадебный пир, посадили рядом с Алёшкой Поповичем. Сидит на пиру невеста как мел бела, слёзы по щекам ручьём бегут...

А Добрыня Никитич тем временем очистил дороги прямоезжие, наказал сарацин упрямых, взял с Чуди дань за двенадцать лет и домой повернул.

У Царьграда стал он отдыхать, засыпал коню белоярого пшена, налил ключевой воды, а конь не ест, не пьёт, копытом землю бьёт.

— Что же ты, конь, не ешь, не пьёшь? Али близко злой враг притаился? Али чуешь над нами невзгоду?

— Чую я беду не вблизи, а вдали. Повели сегодня силой Настасью Микулишну на свадебный пир с Алёшей Поповичем.

Вскочил тут Добрыня на коня, ударил плетью по крутым бокам. Взвился конь вихрем, стал с холма на холм перескакивать, реки-озёра перепрыгивать. Где падали копыта лошадиные, становились там глубокие колодцы с кипучей водой.

Доскакал Добрыня до Киева. Он не правит коня к воротам, а правит через стену городскую, мимо башни наугольной, прямо в свой родимый двор. Видят слуги: ворвался во двор чужой богатырь виду страшного, — на нём шкуры звериные, сапоги изодранные, лицо чёрное, глаза грозные. Конь под ним косматый, как лютый зверь. Он прислужников расталкивает, коня не привязывает, двери с петель рвёт, в горницу к Мамелфе Тимофеевне бежит. Встала Мамелфа Тимофеевна, за костыль взялась, говорит гневным голосом:

— Ты что ж это, молодец, моих слуг расталкиваешь, без учтивости ко мне в горницу лезешь, поклоном низким мне не кланяешься?! Был бы жив сынок мой Добрынюшка, он бы тебя вежливости научил! Ты ступай-ка прочь, а не то я сама тебя костылём попотчую!

Говорит заежий молодец:

— Ты прости меня, Мамелфа Тимофеевна, твоему Добрыне я названый брат. Он поехал в Царьград, а мне велел побывать в Киеве, его матушке поклон свезти, расспросить о молодой жене.

Заплакала Мамелфа Тимофеевна:

— Ты зачем надо мной насмехаешься? Уже шесть лет Добрыни на свете нет. Сам видал его в поле мёртвым богатырь Алёша Попович. Я уже все глаза проплакала, а жена его идёт сегодня замуж за Алёшу Леонтьевича. Не охотой она замуж идёт — неволею. Грозным сватом был Владимир-князь, свахой — княгиня Апраксин. Сейчас у них пир горой, а я дома сижу, слёзы лью.

Не стерпело сердце Добрынино:

— Не плачь, матушка, погляди, ведь я твой Добрыня и есть!

Смотрит на него матушка, не узнаёт:

— В глаза ты надо мной издеваешься: у моего Добрынюшки лицо белое, а у тебя чёрное; у Добрынюшки очи ясные, а у тебя хмурые; у Добрынюшки платье цветное, лапотки семи шелков, а у тебя шкуры звериные.

— Эх, матушка, нелегко в бою, нерадостно. За двенадцать лет и очи помутнели и лицо состарилось, цветное платье износилось, лапотки стоптались.

Вскочила Мамелфа Тимофеевна:

— У Добрыни под левой грудью меточка родимая!

Распахнул Добрыня кафтан, увидала мать родинку, бросилась обнимать сына, а он её торопит:

— Дай мне скорее, мать, гусли мои звонкие, неси платье скоморошье, я пойду на пир к князю Владимиру!

Надел Добрыня зелёные сапожки, соболью шубку, шапку пушистую, взял в руки гусельки, ни дать, ни взять — скоморох, что гостей потешает на весёлом пиру. Пошёл Добрынюшка к князю Владимиру.

У дверей стоят придворники и привратники, не хотят впускать на пир гусляра-скоморошника.

Он приворотников отталкивает, придворников отпихивает, смело входит в княжескую горницу.

— Здравствуй, солнышко Владимир-князь, укажи мне, где место скоморошье?

Отвечает с сердцем Владимир-князь:

— Неучтивый, бойкий скоморошина, ваше место скоморошье за печкой муравленой, в закопчённом запечнике.

Сел скоморох за печкой, положил гусли на колени, поглядел вокруг. Видит — сидит Настасья Микулишна, слёзы льёт, убивается.

Ударил скоморох по звонким струнам, завёл песню... Он поёт, звонкие струны пощипывает, словно сокол лебёдушек. У него голос как река течёт, как поток шумит, как гром гремит.

Заслушались гости, задумались.

Говорит Настасья Микулишна:

— Хорошо скоморох поёт, словно муж мой Добрынюшка.

Оборвал скоморох золотую струну, и песня кончилась.

Вот Владимир-князь и говорит:

— Не простой это скоморох, а, видно, русский богатырь. Садись, скоморох, где хочешь за стол: хочешь — рядом со мной, хочешь — против меня, хочешь — рядом с княгиней.

Не сел скоморох ни рядом с князем, ни рядом с княгиней, а сел скоморох против Настасьи Микулишны.

Послал ему князь чару сладкого вина со своего стола.

Встал скоморох, поклонился и спрашивает:

— Ты дозволь мне, князь, эту чару поднести кому сам захочу.

— Изволь, богатырь.

Опустил Добрыня в чашу обручальное кольцо и поднёс чару Настасье Микулишне:

— Выпьешь до дна — увидишь добра, а не выпьешь до дна — не видать тебе добра.

Выпила Настасья вино, и подкатилось к её губам золотое кольцо. Схватила она кольцо, надела на палец, встала на ноги:

— Не тот муж, что рядом со мной, а тот мой муж, что против меня!

Бросилась к Добрыне Никитичу:

— Прости меня, Добрыня, не своей волей пошла, меня силой выдали!

Обнял её Добрынюшка:

— Знаю я, милая жена. Не на тебя я дивлюсь, а на князя с княгинею. Я за них с чёрным вороном бился, в поле дороги прочистил, на заставе простоял двенадцать лет, а они мою жену любимую за другого силой замуж отдают!

Стыдно стало князю с княгинею, не смеют на Добрыню глаз поднять.

А Добрыня на Алёшу глядит:

— Да ещё я дивлюсь на моего братца названого, на Алёшу Поповича, — знал он, что я жив-здоров.

Упал Алёша Добрыне в ноги:

— Ты прости меня, прости, старший брат!

— Не прощу я тебя, Алёша, что ты привёз им весть нерадостную, будто Добрыня мёртвым лежит. Сколько слёз пролила моя матушка, побелели её косы чёрные, потускнели её ясные глаза, тяжело она по сыну плакала, — этой вины мне не простить тебе!

Ухватил он Алёшу за жёлтые кудри, стал по горнице его таскать, гуслями яровчатыми охаживать. Стал Алёшенька Леонтьевич поохивать, да за буханьем не слышно было оханья. Разгорелось у Добрыни сердце, поднял он Алёшу на руки и хотел его бросить о кирпичный пол. Тут бы Алёше и конец пришёл, да старый казак Илья Муромец ухватил Добрыню за руки:

— Не убей, Добрыня, русского богатыря, он ведь нужен русским людям. Он хоть силой не силён, да напуском смел.

Отпустил Добрыня Алёшу, тот поохивает да за печку прячется. А Добрыня взял Настасью Микулишну, поцеловал в уста сахарные и повёл в свои палаты белокаменные.

Видит Мамелфа Тимофеевна, что не месяц всходит ясный, не заря румяная, не частые звёзды высыпали, а красное солнышко в горнице зажглось, — выходит в горенку любимый сын с дорогой женой, молодой хозяин Добрыня с Настасьей Микулишной!

Зажили они по-старому, по-старому да по-бывалому.

КАК ИЛЬЯ ИЗ МУРОМА БОГАТЫРЁМ СТАЛ

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

В старину стародавнюю жил под городом Муромом, в селе Карачарове крестьянин Иван Тимофеевич со своей женой Ефросиньей Яковлевной.

Был у них один сын Илья.

Любили его отец с матерью, да только плакали, на него поглядывая: тридцать лет Илья на печи лежит, ни рукой, ни ногой не шевелит. И ростом богатырь Илья, и умом светел, и глазом зорок, а ноги его не носят, словно брёвна лежат, не шевелятся.

Слышит Илья, на печи лежучи, как мать плачет, отец вздыхает, русские люди жалуются: нападают на Русь враги, поля вытаптывают, людей губят, детей сиротят. По путям-дорогам разбойники рыщут, не дают они людям ни проходу, ни проезду. Налетает на Русь Змей Горыныч, в своё логово девушек утаскивает.

Горько Илья, обо всём этом слыша, на судьбу свою жалуется:

— Эх вы, ноги мои нехожалые, эх вы, руки мои недержалые! Выл бы я здоров, не давал бы родную Русь в обиду врагам да разбойникам!

Так и шли дни, катились месяцы...

Вот раз отец с матерью пошли в лес пни корчевать, корни выдирать, готовить поле под пахоту. А Илья один на печи лежит, в окошко поглядывает.

Вдруг видит — подходят к его избе три нищих странника.

Постояли они у ворот, постучали железным кольцом и говорят:

— Встань, Илья, отвори калиточку.

— Злые шутки вы, странники, шутите: тридцать лет я на печи сиднем сижу, встать не могу.

— А ты приподнимись, Илюшенька.

Рванулся Илья — и спрыгнул с печи, стоит на полу и сам своему счастью не верит.

— Ну-ка, пройдись, Илья.

Шагнул Илья раз, шагнул другой — крепко его ноги держат, легко его ноги несут.

Обрадовался Илья, от радости слова сказать не может. А калики перехожие ему говорят:

— Принеси-ка, Илюша, студёной воды.

Принёс Илья студёной воды ведро.

Налил странник воды в ковшичек.

— Попей, Илья. В этом ковше вода всех рек, всех озёр Руси-матушки.

Выпил Илья и почуял в себе силу богатырскую. А калики его спрашивают:

— Много ли чуешь в себе силушки?

— Много, странники. Кабы мне лопату, всю бы землю вспахал.

— Выпей, Илья, остаточек. В том остаточке всей земли роса, с зелёных лугов, с высоких лесов, с хлебородных полей. Пей.

Выпил Илья и остаточек.

— А теперь много в тебе силушки?

— Ох, калики перехожие, столько во мне силы, что кабы было в небесах кольцо, ухватился бы я за него и всю землю перевернул.

— Слишком много в тебе силушки, надо поубавить, а то земля носить тебя не станет. Принеси-ка ещё воды.

Пошёл Илья по воду, а его и впрямь земля не несёт: нога в земле, что в болоте, вязнет, за дубок ухватился — дуб с корнем вон, цепь от колодца, словно ниточка, на куски разорвалась.

Уже Илья ступает тихохонько, а под ним половицы ломаются. Уж Илья говорит шёпотом, а двери с петель срываются.

Принёс Илья воды, налили странники ещё ковшичек.

— Пей, Илья!

Выпил Илья воду колодезную.

— Сколько теперь в тебе силушки?

— Во мне силушки половинушка.

— Ну, и будет с тебя, молодец. Будешь ты, Илья, велик богатырь, бейся-ратайся с врагами земли родной, с разбойниками да с чудищами. Защищай вдов, сирот, малых деточек. Никогда только, Илья, со Святогором не спорь, через силу носит его земля. Ты не ссорься с Микулой Селяниновичем, его любит мать сыра земля. Не ходи ещё на Вольгу Всеславьевича, он не силой возьмёт, так хитростью-мудростью. А теперь прощай, Илья.

Поклонился Илья каликам перехожим, и ушли они за околицу.

А Илья взял топор и пошёл на пожню к отцу с матерью. Видит — малое местечко от пенья-коренья расчищено, а отец с матерью, от тяжёлой работы умаявшись, спят крепким сном: люди старые, а работа тяжёлая.

Стал Илья лес расчищать — только щепки полетели. Старые дубы с одного взмаха валит, молодые с корнем из земли рвёт.

За три часа столько поля расчистил, сколько вся деревня за три дня не осилит. Развалил он поле великое, спустил деревья в глубокую реку, воткнул топор в дубовый пень, ухватил лопату да грабли и вскопал и выровнял поле широкое — только знай зерном засевай!

Проснулись отец с матерью, удивились, обрадовались, добрым словом вспоминали стариков странников.

А Илья пошёл себе коня искать.

Вышел он за околицу и видит — ведёт мужичок жеребёнка рыжего, косматого, шелудивого. Вся цена жеребёнку грош, а мужик за него непомерных денег требует: пятьдесят рублей с полтиною.

Купил Илья жеребёнка, привёл домой, поставил в конюшню, белоярой пшеницей откармливал, ключевой водой отпаивал, чистил, холил, свежей соломы подкладывал.

Через три месяца стал Илья Бурушку на утренней заре на луга выводить. Повалялся жеребёнок по зоревой росе, стал богатырским конём.

Подводил его Илья к высокому тыну. Стал конь поигрывать, поплясывать, головой повёртывать, гривой потряхивать. Стал через тын взад-вперёд перепрыгивать. Десять раз перепрыгнул и копытом не задел. Положил Илья на Бурушку руку богатырскую, — не пошатнулся конь, не шелохнулся.

— Добрый конь, — говорит Илья. — Будет он мне верным товарищем.

Стал Илья себе меч по руке искать. Как сожмёт в кулаке рукоятку меча, сокрушится рукоять, рассыплется. Нет Илье меча по руке. Бросил Илья мечи бабам лучину щепать. Сам пошёл в кузницу, три стрелы себе выковал, каждая стрела весом в целый пуд. Изготовил себе тугой лук, взял копьё долгомерное да ещё палицу булатную.

Снарядился Илья и пошёл к отцу с матерью:

— Отпустите меня, батюшка с матушкой, в стольный Киев-град к князю Владимиру. Буду служить Руси родной верой-правдой, беречь землю русскую от недругов-ворогов.

Говорит старый Иван Тимофеевич:

— Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые дела моего благословения нет. Защищай нашу землю русскую не для золота, не из корысти, а для чести, для богатырской славушки. Зря не лей крови людской, не слези матерей, да не забывай, что ты роду чёрного, крестьянского.

Поклонился Илья отцу с матерью до сырой земли и пошёл седлать Бурушку-Косматушку. Положил на коня войлочки, а на войлочки — потнички, а потом седло черкасское с двенадцатью подпругами шелковыми, а с тринадцатой железной, не для красы, а для крепости.

Захотелось Илье свою силу попробовать.

Он подъехал к Оке-реке, упёрся плечом в высокую гору, что на берегу была, и свалил её в реку Оку. Завалила гора русло, потекла река по новому.

Взял Илья хлебца ржаного корочку, опустил её в реку Оку, сам Оке-реке приговаривал:

— А спасибо тебе, матушка Ока-река, что поила, что кормила Илью Муромца.

На прощанье взял с собой земли родной малую горсточку, сел на коня, взмахнул плёточкой...

Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не видели, куда поскакал. Только пыль по полю столбом поднялась.

ПЕРВЫЙ БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

Как хватил Илья коня плёточкой, взвился Бурушка-Косматушка, проскочил полторы версты. Где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илюша сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова: «Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович».

До сих пор льётся там родничок живой, до сих пор стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студёному ходит зверь-медведь воды испить и набраться силы богатырской.

И поехал Илья к Киеву.

Ехал он дорогой прямоезжей мимо города Чернигова. Как подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум и гам: обложили город татар тысячи. От пыли, от пару лошадиного над землёю мгла стоит, не видно на небе красного солнышка. Не проскочить меж татар серому заюшке, не пролететь над ратью ясному соколу. А в Чернигове плач да стон, звенят колокола похоронные. Заперлись черниговцы в каменный собор, плачут, молятся, смерти дожидаются: подступили к Чернигову три царевича, с каждым силы сорок тысячей. Разгорелось у Ильи сердце. Осадил он Бурушку, вырвал из земли зелёный дуб, с каменьями да с кореньями, ухватил за вершину да на татар бросился. Стал он дубом помахивать, стал конём врагов потаптывать. Где махнёт — там станет улица, отмахнётся — переулочек. Доскакал Илья до трёх царевичей, ухватил их за жёлтые кудри и говорит им такие слова:

— Эх вы, татары-царевичи! В плен мне вас, братцы, взять или буйные головы с вас снять? В плен вас взять — так мне девать вас некуда, я в дороге, не дома сижу, у меня хлеб в тороках считанный, для себя, не для нахлебников. Головы с вас снять — чести мало богатырю Илье Муромцу. Разъезжайтесь-ка вы по своим местам, по своим ордам, да разнесите весть, что родная Русь не пуста стоит, есть на Руси могучие богатыри, пусть об этом враги подумают.

Тут поехал Илья в Чернигов-град. Заходил он в каменный собор, а там люди плачут, с белым светом прощаются.

— Здравствуйте, мужички черниговские, что вы, мужички, плачете, обнимаетесь, с белым светом прощаетесь?

— Как нам не плакать: обступили Чернигов три царевича, с каждым силы сорок тысячей, вот нам и смерть идёт.

— Вы идите на стену крепостную, посмотрите в чистое поле, на вражью рать.

Шли черниговцы на стену крепостную, глянули в чистое поле, — а там врагов побито-повалено, будто градом нива посечена. Бьют челом Илье черниговцы, несут ему хлеб-соль, серебро, золото, дорогие ткани, камнями шитые.

— Добрый молодец, русский богатырь, ты какого роду-племени? Какого отца, какой матушки? Как тебя по имени зовут? Ты иди к нам в Чернигов воеводой, будем все мы тебя слушаться, тебе честь отдавать, тебя кормить-поить, будешь ты в богатстве и почёте жить.

Покачал головой Илья Муромец:

— Добрые мужички черниговские, я из-под города из-под Мурома, из села Карачарова, простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. Моё богатство — сила богатырская, моё дело — Руси служить, от врагов оборонять.

Стали просить Илью черниговцы хоть денёк у них перебыть, попировать на весёлом пиру, а Илья и от этого отказывается:

— Некогда мне, люди добрые. На Руси от врагов стон стоит, надо мне скорее к князю добираться, за дело браться. Дайте вы мне на дорогу хлеба да ключевой воды и покажите дорогу прямую к Киеву.

Задумались черниговцы, запечалились:

— Эх, Илья Муромец, прямая дорога к Киеву травой заросла, тридцать лет по ней никто не езживал...

— Что такое?

— Засел там у речки Смородиной Соловей-разбойник, сын Рахманович. Он сидит на трёх дубах, на девяти суках. Как засвищет он по-соловьиному, зарычит по-звериному, — все леса к земле клонятся, цветы осыпаются, травы сохнут, а люди да лошади мёртвыми падают. Поезжай ты, Илья, дорогой окольной. Правда, прямо до Киева триста вёрст, а окольной дорогой — целая тысяча.

Помолчал Илья Муромец, а потом и головой тряхнул:

— Не честь, не хвала мне, молодцу, ехать дорогой окольной, позволять Соловью-разбойнику мешать людям к Киеву путь держать. Я поеду дорогой прямой, неезженой!

Вскочил Илья на коня, хлестнул Бурушку плёткой, да и был таков, только его черниговцы и видели!

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

Скачет Илья Муромец во всю конскую прыть. Бурушка-Косматушка с горы на гору перескакивает, реки-озёра перепрыгивает, холмы перелетает.

Доскакали они до Брынских лесов, дальше Бурушке скакать нельзя: разлеглись болота зыбучие, конь по брюхо в воде тонет.

Соскочил Илья с коня. Он левой рукой Бурушку поддерживает, а правой рукой дубы с корнем рвёт, настилает через болото настилы дубовые. Тридцать вёрст Илья гати настелил, — до сих пор по ней люди добрые ездят.

Так дошёл Илья до речки Смородиной.

Течёт река широкая, бурливая, с камня на камень перекатывается.

Заржал Бурушка, взвился выше тёмного леса и одним скачком перепрыгнул реку.

Сидит за рекой Соловей-разбойник на трёх дубах, на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, ни зверь не пробежит, ни гад не проползёт. Все боятся Соловья-разбойника, никому умирать не хочется. Услыхал Соловей конский скок, привстал на дубах, закричал страшным голосом:

— Что за невежа проезжает тут, мимо моих заповедных дубов? Спать не даёт Соловью-разбойнику!

Да как засвищет он по-соловьиному, зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля дрогнула, столетние дубы покачнулись, цветы осыпались, трава полегла. Бурушка-Косматушка на колени упал.

А Илья в седле сидит, не шевельнётся, русые кудри на голове не дрогнут. Взял он плётку шелковую, ударил коня по крутым бокам:

— Травяной ты мешок, не богатырский конь! Не слыхал ты разве писку птичьего, шипу гадючего?! Вставай на ноги, подвези меня ближе к Соловьиному гнезду, не то волкам тебя брошу на съедение!

Тут вскочил Бурушка на ноги, подскакал к Соловьиному гнезду.

Удивился Соловей-разбойник, из гнезда высунулся.

А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, спустил калёную стрелу, небольшую стрелу, весом в целый пуд. Взвыла тетива, полетела стрела, угодила Соловью в правый глаз, вылетела через левое ухо. Покатился Соловей из гнезда, словно овсяный сноп. Подхватил его Илья на руки, связал крепко ремнями сыромятными, подвязал к левому стремени.

Худ. Н. КочергинГлядит Соловей на Илью, слово вымолвить боится.

Худ. Н. КочергинГлядит Соловей на Илью, слово вымолвить боится.

— Что глядишь на меня, разбойник, или русских богатырей не видывал?

— Ох, попал я в крепкие руки, видно, не бывать мне больше на волюшке.

Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал на подворье Соловья-разбойника. У него двор на семи верстах, на семи столбах, у него вокруг железный тын, на каждой тычинке по маковке, на каждой маковке голова богатыря убитого. А на дворе стоят палаты белокаменные, как жар горят крылечки золочёные.

Увидала дочка Соловья богатырского коня, закричала на весь двор:

— Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович, везёт у стремени мужичишку-деревенщину!

Выглянула в окно жена Соловья-разбойника, руками всплеснула:

— Что ты говоришь, неразумная! Это едет мужик-деревенщина и у стремени везёт вашего батюшку—Соловья Рахмановича!

Выбежала старшая дочка Соловья — Пелька — во двор, ухватила доску железную весом в девяносто пудов и метнула её в Илью Муромца. Но Илья ловок да увёртлив был, отмахнул доску богатырской рукой, полетела доска обратно, попала в Пельку, убила её до смерти.

Бросилась жена Соловья Илье в ноги:

— Ты возьми у нас, богатырь, серебра, золота, бесценного жемчуга, сколько может увезти твой богатырский конь, отпусти только нашего батюшку, Соловья Рахмановича!

Говорит ей Илья в ответ:

— Мне подарков неправедных не надобно. Они добыты слезами детскими, они политы кровью русскою, нажиты нуждой крестьянскою! Как в руках разбойник — он всегда тебе друг, а отпустишь — снова с ним наплачешься. Я свезу Соловья в Киев-город, там на квас пропью, на калачи проем!

Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. Приумолк Соловей, не шелохнется.

Едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княжеским. Привязал он коня к столбику точёному, оставил с конём Соловья-разбойника, а сам пошёл в светлую горницу.

Там у князя Владимира пир идёт, за столами сидят богатыри русские. Вошёл Илья, поклонился, стал у порога:

— Здравствуй, князь Владимир с княгиней Апраксией, принимаешь ли к себе заезжего молодца?

Спрашивает его Владимир Красное Солнышко:

— Ты откуда, добрый молодец, как тебя зовут? Какого роду-племени?

— Зовут меня Ильёй. Я из-под Мурома. Крестьянский сын из села Карачарова. Ехал я из Чернигова дорогой прямоезжей.

Тут как вскочит из-за стола Алёша Попович:

— Князь Владимир, ласковое наше солнышко, в глаза мужик над тобой насмехается, завирается. Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж тридцать лет сидит Соловей-разбойник, не пропускает ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала-деревенщину из дворца долой!

Не взглянул Илья на Алёшку Поповича, поклонился князю Владимиру:

— Я привёз тебе, князь, Соловья-разбойника, он на твоём дворе, у коня моего привязан. Ты не хочешь ли поглядеть на него?

Повскакали тут с мест князь с княгинею и все богатыри, поспешили за Ильёй на княжеский двор. Подбежали к Бурушке-Косматушке.

А разбойник висит у стремени, травяным мешком висит, по рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом он глядит на Киев и на князя Владимира.

Говорит ему князь Владимир:

— Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи по-звериному.

Не глядит на него Соловей-разбойник, не слушает:

— Не ты меня с бою брал, не тебе мне приказывать.

Просит тогда Владимир-князь Илью Муромца:

— Прикажи ты ему, Илья Иванович.

— Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся, а закрою я тебя с княгинею полами моего кафтана крестьянского, а то как бы беды не было! А ты, Соловей Рахманович, делай, что тебе приказано!

— Не могу я свистеть, у меня во рту запеклось.

— Дайте Соловью чару сладкого вина в полтора ведра да другую пива горького, да третью мёду хмельного, закусить дайте калачом крупитчатым, тогда он засвищет, потешит нас...

Напоили Соловья, накормили; приготовился Соловей свистать.

— Ты смотри, Соловей, — говорит Илья, — ты не смей свистать во весь голос, а свистни ты полусвистом, зарычи полурыком, а то будет худо тебе.

Не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, захотел он разорить Киев-град, захотел убить князя с княгиней, всех русских богатырей. Засвистел он во весь соловьиный свист, заревел во всю мочь, зашипел во весь змеиный шип.

Что тут сделалось!

Маковки на теремах покривились, крылечки от стен отвалились, стёкла в горницах полопались, разбежались кони из конюшен, все богатыри на землю упали, на четвереньках по двору расползлись. Сам князь Владимир еле живой стоит, шатается, у Ильи под кафтаном прячется.

Рассердился Илья на разбойника:

— Я велел тебе князя с княгиней потешить, а ты сколько бед натворил! Ну, теперь я с тобой за всё рассчитаюсь! Полно тебе слезить отцов-матерей, полно вдовить молодушек, сиротить детей, полно разбойничать!

Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову. Тут и конец Соловью настал.

— Спасибо тебе, Илья Муромец, — говорит Владимир-князь. — Оставайся в моей дружине, будешь старшим богатырём, над другими богатырями начальником. И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне и до смерти.

И пошли они пир пировать.

Князь Владимир посадил Илью около себя, около себя против княгинюшки. Алёше Поповичу обидно стало; схватил Алёша со стола булатный нож и метнул его в Илью Муромца. На лету поймал Илья острый нож и воткнул его в дубовый стол. На Алёшу он и глазом не взглянул.

Подошёл к Илье вежливый Добрынюшка:

— Славный богатырь Илья Иванович, будешь ты у нас в дружине старшим. Ты возьми меня и Алёшу Поповича в товарищи. Будешь ты у нас за старшего, а я и Алёша за младшеньких.

Тут Алёша распалился, на ноги вскочил:

— Ты в уме ли, Добрынюшка? Сам ты роду боярского, я из старого роду поповского, а его никто не знает, не ведает, принесло его невесть откудова, а чудит у нас в Киеве, хвастает.

Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. Подошёл он к Илье и говорит ему:

— Ты, Илья Иванович, на Алёшку не гневайся, роду он поповского хвастливого, лучше всех бранится, лучше хвастает.

Тут Алёша криком закричал:

— Да что же это делается? Кого русские богатыри старшим выбрали? Деревенщину лесную неумытую!

Тут Самсон Самойлович слово вымолвил:

— Много ты шумишь, Алёшенька, и неумные речи говоришь, — деревенским людом Русь кормится. Да и не по роду-племени слава идёт, а по богатырским делам да подвигам. За дела и слава Ильюшеньке!

А Алёша как щенок на тура гавкает:

— Много ли он славы добудет, на весёлых пирах меды попиваючи!

Не стерпел Илья, вскочил на ноги:

— Верное слово молвил поповский сын — не годится богатырю на пиру сидеть, живот растить. Отпусти меня, князь, в широкие степи, поглядеть, не рыщет ли враг по родной Руси, не залегли ли где разбойники.

И вышел Илья из гридни вон.

КАК ИЛЬЯ ОТ СВЯТОГОРА МЕЧ ПОЛУЧИЛ

Худ. Н. Кочергин

Худ. Н. Кочергин

Ехал-ехал Илья из Мурома по русской степи и доехал до Святых гор. Бродил но утёсам и день и два, приустал, раскинул шатёр, лёг и задремал. А богатырский сон не час тянется, — дремал Илья девять дней!

На десятый день слышит Илья сквозь сон, что его Бурушка-Косматушка храпит, ржёт, копытом землю бьёт и говорит человеческим голосом:

— Проснись ты, Илья Иванович, спишь ты, беды над собой не чуешь: едет к шатру Святогор-богатырь! Отпусти меня в чистое поле, а сам полезай на высокий дуб!

Послушался Илья, отвязал коня, а сам влез на высокий дуб, в ветвях спрятался.

Видит — едет богатырь выше леса стоячего, головой упирается в облако, за плечами хрустальный ларец везёт.

Слез Святогор с коня, отпёр золотым ключом хрустальный ларец.

Вышла из ларца красавица, Святогорова жена. По горам от её ясного лица заря разлилась. Расстелила она скатерти белые, разложила кушанья, расставила мёд да брагу, стали они есть-пить.

Илья на дубу сидит, шелохнуться боится.

Поел-попил Святогор и лёг отдыхать.

А красавица вынула зеркальце и стала свои косы расчёсывать. Увидала она в зеркальце, как Илья на дубу сидит. Поманила его к себе, расспросила шёпотом. Жалко ей стало Илью Муромца.

— Грозен Святогор-богатырь; как бы с тобой, Илья, беды не вышло. Дай-ка я спрячу тебя до поры до времени.

Взяла она Илью и спрятала вместе с Бурушкой-Косматушкой к Святогору в карман.

А Святогор проснулся, стал коня седлать.

— Не поеду с тобой, мой милый муж, — говорит ему красавица. — Надоело мне в ларце сидеть. Ступай, погуляй по горам, а я здесь отдохну.

Ну, Святогор и поехал один.

Едет он день-другой, возит Илью в богатырском кармане, сам того не знает. Тяжело стало богатырскому коню, стал он на ноги припадать, колени сгибать. Рассердился Святогор:

— Что ты, травяной мешок, спотыкаешься?

— Как мне не устать, не спотыкаться? Возил я тебя да жену, а теперь двух богатырей вожу, у меня уже больше сил нет.

Удивился Святогор, сунул руку в карман, а там, и правда, — богатырь с конём шевелятся.

Вытащил Святогор Илью Муромца из кармана, стал его расспрашивать:

— Ты откуда, молодец, какого роду-племени?

Рассказал ему всё Илья, понравился он Святогору. Вот Святогор и говорит Илье:

— Поезди со мной по Святым горам, научу я тебя ухваткам богатырским, научу, как мечом владеть, как копьём колоть, как палицей бить.

Вот и поехали они вместе.

Илья богатыря старшим братом зовёт, во всём его слушает. Святогор Илье всё показывает, за всем доглядывает, обучает его всяким хитростям.

На одном войлочке братья спали, один хлеб ели, из одного ковша пили.

Вот раз заехали они на крутой утёс и увидели чудо-чудное, диво-дивное. Стоит на утёсе дубовый гроб, золотом покрыт, жемчугом унизан, рядом крышка лежит, а на крышке гроба серебром написано: «На кого состроен этот гроб, тому и понадобится».

— Давай, — говорит Святогор, — померяем — не для нас ли этот гроб стоит. Полезай-ка ты, Илья, вперёд.

Лёг Илья в гроб, а он широк, и долог, и высок для него.

— Ну, — говорит Святогор,— видно, мне в него ложиться.

Лёг Святогор, а гроб впору для него.

— Ну-ка, Илья, закрой крышкой меня.

— Что ты, старший брат, нехорошую шутку затеял, заживо себя хоронить собрался. Не подниму я крышки, не закрою тебя!

Тогда Святогор сам приподнялся, взял крышку, закрыл ею гроб. Только крышка на гроб легла, — сошлись края и срослись совсем.

Бьётся Святогор, не может крышку поднять. Закричал он тогда Илье:

— Помоги мне, братец меньшой, не могу я крышки поднять!

Ухватился Илья за крышку, да куда там! Срослись края с гробом, не сдвинуть крышку с места.

— Братец меньшой, берись за доски дубовые, отрывай от гроба по одной доске!