Сказка про колосок, василёк и росинку

(Р. Баумволь)

Рис. Н.МунцКолосок подружился с Росинкой, когда был ещё совсем маленьким. Росинка, как только пришла, сразу же напоила Колосок. А он так хотел пить!

Рис. Н.МунцКолосок подружился с Росинкой, когда был ещё совсем маленьким. Росинка, как только пришла, сразу же напоила Колосок. А он так хотел пить!

С тех пор Росинка поила его и умывала — она умела делать оба эти дела сразу. И хотя Колосок быстро рос, а Росинка оставалась маленькой, они продолжали дружить.

Всё было бы хорошо, не появись вдруг Василёк. Он посмотрел на Росинку своими туманно-голубыми глазами, и она тут же умыла его и напоила. А Василёк, как только окреп немного, стал Колоску ножку подставлять — не так, чтобы все видели, а незаметно, под землёй. Толкает его корешком, а сам в это время голубые свои глаза к небу закатывает: я, мол, здесь ни при чём.

Стала Росинка замечать, что Колосок сделался каким-то грустным. Вот она и спрашивает его однажды:

— Колосок, разве я тебя не пою?

— Как же не поишь — поишь! — отвечает Колосок.

Рис. Н.МунцА Росинка снова спрашивает:

Рис. Н.МунцА Росинка снова спрашивает:

— Колосок, разве я тебя не умываю?

— Как же, умываешь! — отвечает Колосок, но почему-то обиженно трясёт золотистой головой.

А Василёк прикидывается добрым.

— Милый ты мой Колосок! — шепчет он, и обнимает Колосок, и ласкается к нему.

Стал Колосок чахнуть от его объятий.

Расплакалась тут Росинка. Но слёз её не было видно.

Разве могут быть видны на росинке слёзы?

Она горько плакала и приговаривала:

— Почему я росинка, а не девочка с руками и с ногами?..

Но как только она это сказала, в поле появилась девочка с руками, и с ногами, и даже с бантиком на голове. Она вырвала Василёк вместе с корешком и присоединила его к охапке таких же васильков, которые держала в другой руке.

А Росинка принялась, как всег гда, умывать и поить Колосок. Этого девочка не умела делать.

Птичка и дерево

(Р. Баумволь)

Рис. Н.МунцПрисела птичка на дерево, прощебетала что-то наскоро и улетела. Ждёт дерево, скучает — когда же птичка вернётся и допоёт свою песню? А птички всё нет и нет.

Рис. Н.МунцПрисела птичка на дерево, прощебетала что-то наскоро и улетела. Ждёт дерево, скучает — когда же птичка вернётся и допоёт свою песню? А птички всё нет и нет.

Но вот она снова появилась, зачирикала, завертела шейкой, попрыгала по веткам: «Ах, я сейчас...» — и улетела на весь день. А назавтра принесла соломинку в клюве: «Ах, я гнездо себе здесь совью...» — и снова умчалась. Три дня её не было. Когда она наконец вернулась, дерево сказало:

— Я было на тебя уже веткой махнуло: очень уж ты неверная.

— Не шуми, — рассердилась птичка, — я ведь у тебя не на привязи!

— А гнездо, которое ты собиралась свить?

— Ах да! Я уже стала вить его на другом дереве, да раздумала. Может, ещё к тебе вернусь.

— А если я не дождусь и уйду? Что тогда?

Рис. Н.Мунц— Ах и насмешило ты меня! — звонко засмеялась птичка.— С каких это пор деревья уходят от птиц?

Рис. Н.Мунц— Ах и насмешило ты меня! — звонко засмеялась птичка.— С каких это пор деревья уходят от птиц?

И, выпив росинку с листка, птичка исчезла.

Не на шутку расшумелось дерево, очень обидно ему стало. Пришли к нему люди.

— Что тебе? — спрашивают.

— Помогите мне уйти, если можете.

— Отчего не можем? Можем!

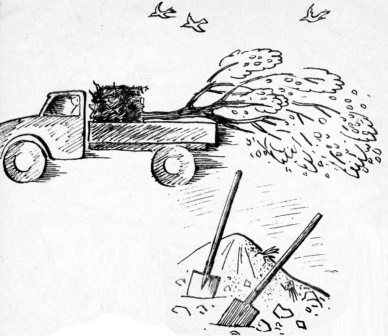

И люди машиной вырубили вокруг дерева землю этаким огромным кубиком. И вместе с корнями и землёй, в которую корни вросли, отправили его на грузовике далеко-далеко.

Не успели посадить дерево на новом месте, как уже налетели птицы и заспорили, кому в его ветвях гнездо вить.

А та, первая птичка, когда надумала вернуться, и впрямь не застала дерева на месте. Дул ветер, деревья шумели, и птичке показалось, что они смеются над ней. Она улетела прочь, и больше её никто не видел.

Ранней весной

(Р. Баумволь)

Рис. Н.МунцЗаяц проснулся, увидел, что в лесу уже растаял снег, и помчался к кроту на склад менять свою белую шубку на серую.

Рис. Н.МунцЗаяц проснулся, увидел, что в лесу уже растаял снег, и помчался к кроту на склад менять свою белую шубку на серую.

Вышел он из лесного склада в обнове и радуется: «Всё кругом серо, и я серый. Значит, меня охотник не заметит. А раз меня охотник не заметит, значит, я буду жив. А раз я буду жив — я женюсь на пушистой зайчихе, и у нас с ней будут пушистые зайчики. Их папой буду я. Прямо-таки здорово!» — И заяц побежал домой.

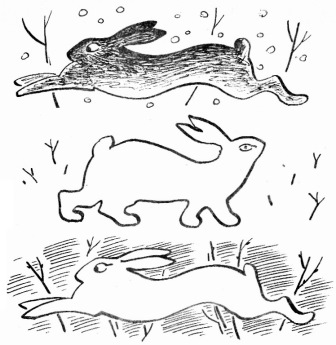

Но не успел он пробежать и полпути, как повалил густой снег и всё кругом побелело.

— Вот те на! — воскликнул заяц и понёсся обратно — менять свою серую шубку на прежнюю, белую.

Рис. Н.Мунц

Рис. Н.Мунц

— Опять мне из-за тебя в подвал лазить! — недовольно заворчал крот. — Надо было сразу думать.

Он долго рылся под землёй и наконец принёс зайцу его белую шубку.

Теперь заяц снова весело бежал по лесу. «Всё кругом бело, и я белый,— думал он. — А раз так, значит, меня охотник не заметит. Значит, я буду жив! Я женюсь на зайчихе, и у нас будут зайчата. Их папой буду я. Вот здорово!»

Но не успел он обогнуть берёзовую рощицу, как выглянуло солнце и растаял снег.

Заяц бросился назад к складу.

— Кротик, миленький, не сердись на меня! — взмолился он.— Не могу я в белой шубе оставаться: снег-то снова растаял! Если я не стану серым, меня охотник заметит. А раз заметит, значит, я не буду жив, значит, я не женюсь, не будет у меня и зайчат. Пойми, это ведь ужасно!

Рис. Н.Мунц— Ничего ужасного, — сказал крот. — И ни про какой снег я не знаю и знать не хочу — растаял он там или не растаял. После тебя уже столько шуб здесь сменили, что мне, слепому, твоей не найти.

Рис. Н.Мунц— Ничего ужасного, — сказал крот. — И ни про какой снег я не знаю и знать не хочу — растаял он там или не растаял. После тебя уже столько шуб здесь сменили, что мне, слепому, твоей не найти.

Всё же крот спустился в подвал и стал выносить зайцу по одной шубе, каждый раз спрашивая:

— Твоя?

— Нет, не моя, — сокрушался заяц, — и даже не серая.

Когда же он наконец нашёл свою шубу, надел и вышел за порог, он чуть не заплакал: лес и земля были снова белыми!

Рис. Н.МунцЗаяц застыл на месте. Идти в своей серой шубке он боялся, а вернуться к старому кроту тоже не смел. Так и стоял, прижав уши к спине, и дрожал мелкой дрожью. Душа у него ушла в пятки, а пятки ушли в снег — снег, к счастью, был неглубокий.

Рис. Н.МунцЗаяц застыл на месте. Идти в своей серой шубке он боялся, а вернуться к старому кроту тоже не смел. Так и стоял, прижав уши к спине, и дрожал мелкой дрожью. Душа у него ушла в пятки, а пятки ушли в снег — снег, к счастью, был неглубокий.

Заяц со страху зажмурил глаза. Задремал он или нет, трудно сказать. Но когда он снова открыл их, снега нигде уже не было. Всё кругом было серо и даже чуточку зеленовато. Зеленоватая дымка простиралась и над полем, и над берёзовой рощицей. И что это была за прелестная рощица, и какое это было душистое поле!

Заяц пустился со всех ног. Он бежал, скакал, перевёртывался в воздухе и снова бежал. Увидав мокрый, сияющий

на солнце пенёк, заяц от радости забарабанил по нему лапками часто-часто, как настоящий барабанщик.

Из-за куста появилась серая пушистая зайчиха.

Девочка и овечка

(Р. Баумволь)

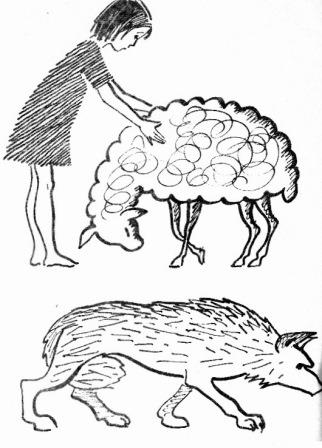

Рис. Н.МунцЖила-была овечка. На ней была густо намотана шерстяная курчавая нитка.

Рис. Н.МунцЖила-была овечка. На ней была густо намотана шерстяная курчавая нитка.

Овечка была белая и всем говорила об этом. Выговорить целиком слово «белая» она не умела, а толькц начало его: «Бее...»

Белую овечку пасла маленькая девочка. Она гладила овечку — всё старалась найти на ней кончик нитки. Но нитка была пышная, курчавая, и не видно было у неё ни конца, ни начала.

Шарит, бывало, девочка рукой, шарит — всё напрасно.

Овечке жаль бедняжку. Она так и говорит девочке: «Бедняжка!» Но целиком выговорить это слово не умеет, а только начало его: «Бее...»

Рис. Н.Мунц

Рис. Н.Мунц

Однажды девочка и овечка зашли далеко-далеко. Овечка почуяла волка. «Бежим!» — хотела она сказать девочке, а сказала только начало слова: «Бее...» Но девочка сразу догадалась, в чём дело. Они бросились со всех ног. А ног у них вместе было целых шесть. На две ноги больше, чем у волка. На бегу овечка зацепилась за куст и стала разматываться. Бегут овечка и девочка, а шерстяная нитка всё тянется и тянется.

Пришёл волк, увидел белую курчавую нитку, понюхал её: эге, овечкой пахнет! — и пошёл за той ниткой. Дошёл до широкого луга, а там среди белых одуванчиков потерял её из виду. Повыл, повыл да и назад подался.

А овечка вся размоталась и стала тоненькой-претоненькой.

— Не холодно тебе? — спрашивает девочка.

— Да нет, — говорит овечка, — на мне уже новая шёрстка

Рис. Н.Мунц

Рис. Н.Мунц

отрастает. Возьми мою нитку и свяжи себе на зиму кофточку и берет.

Девочка её сразу поняла, хотя овечка произнесла одно только слово «берет», да и то не всё, а лишь начало: «Бее...»

И вот идут девочка и овечка — назад возвращаются, а девочка дорогой вяжет. Кофточку связала — за берет принялась. Осталось только хвостик довязать. Тут они дошли до того куста, за который зацепилась овечка, когда бросилась прочь от волка. Девочка отцепила конец нитки — как раз хватило, чтобы связать хвостик берета.

— Ну вот, теперь и у тебя есть хвостик! — обрадовалась овечка и на этот раз почему-то опять сказала «бее...», хотя ни одного слова, которое начиналось бы на «бе», тут не было.

Лицом к солнцу

(Р. Баумволь)

Рис. Н.МунцВ траве сверкает золотой одуванчик. Начало лета. Небо голубое, трава зелёная, а одуванчик — одуванчик ярко-золотой. Он цвета солнца, и это очень красиво. Но он всего лишь малая крапинка в море зелёного и голубого. И двигаться он не может.

Рис. Н.МунцВ траве сверкает золотой одуванчик. Начало лета. Небо голубое, трава зелёная, а одуванчик — одуванчик ярко-золотой. Он цвета солнца, и это очень красиво. Но он всего лишь малая крапинка в море зелёного и голубого. И двигаться он не может.

Но вот неподалёку показался утёнок. Он золотым шариком подкатывается к одуванчику, склёвывает с него мушку, а потом склоняет голову набок и любуется цветком. Одуванчик радуется: значит, не он один золотой. К тому же у живого шарика есть ножки. На этих ножках золотой солнечный цвет побежит далеко-далеко...

Но не так уж далеко. Подошёл утёнок вместе с уткой и утятами к пруду, что за лужайкой, и встал у самой воды.

— Эй, есть ли в пруду кто-нибудь золотой?

Конечно, есть! Из пруда, залитого солнцем, яркой полоской вынырнула рыбка.

— Смотри, утёнок, я тоже золотая!

Рис. Н.Мунц

Рис. Н.Мунц

...А по соснам, что за прудом, скачет в это самое время золотая-презолотая белка. Это уже не крапинка, и не шарик, и не полоска. Белка, как живое пламя, перебрасывается с дерева на дерево. Вот она одним лёгким рывком вскинулась на высокую сосну, на самую её вершину. Подняла головку и сидит на ветке лицом к солнцу. Над нею кружатся две золотые бабочки.

Белка зажмуривает глаза и слегка шевелит кончиками ушей от удовольствия, что и в воздухе порхает её цвет — золотой солнечный цвет.

Но вот белка бесшумно исчезает. Исчезают и бабочки. Остаётся в небе золотое солнце, большое-большое. Такое большое, что оно светит всюду и всем — даже той золотой крапинке на лужайке, которая называется одуванчик.