ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА

(М.Ю. Лермонтов)

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!

Про тебя нашу песню сложили мы,

Про твово любимого опричника

Да про смелого купца, про Калашникова;

Мы сложили ее на старинный лад,

Мы певали ее под гуслярный звон

И причитывали да присказывали.

Православный народ ею тешился,

А боярин Матвей Ромодановский

Нам чарку поднес меду пенного,

А боярыня его белолицая

Поднесла нам на блюде серебряном

Полотенце новое, шелком шитое.

Угощали нас три дни, три ночи

И всё слушали — не наслушались.

1

Не сияет на небе солнце красное,

Не любуются им тучки синие:

То за трапезой сидит во златом венце,

Сидит грозный царь Иван Васильевич.

Позади его стоят стольники,

Супротив его всё бояре да князья,

По бокам его всё опричники;

И пирует царь во славу божию,

В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда

Вина сладкого заморского

Нацедить в свой золоченый ковш

И поднесть его опричникам.

— И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,

Удалой боец, буйный молодец,

В золотом ковше не мочил усов;

Опустил он в землю очи темные,

Опустил головушку на широку грудь —

А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные

И навел на него очи зоркие,

Словно ястреб взглянул с высоты небес

На младого голубя сизокрылого,—

Да не поднял глаз молодой боец.

Вот об землю царь стукнул палкою,

И дубовый пол на полчетверти

Он железным пробил оконечником —

Да не вздрогнул и тут молодой боец.

Вот промолвил царь слово грозное —

И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,

Аль ты думу затаил нечестивую?

Али славе нашей завидуешь?

Али служба тебе честная прискучила?

Когда всходит месяц — звезды радуются,

Что светлей им гулять по поднебесью;

А которая в тучку прячется,

Та стремглав на землю падает...

Неприлично же тебе, Кирибеевич,

Царской радостью гнушатися;

А из роду ты ведь Скуратовых,

И семьею ты вскормлен Малютиной!...

Отвечает так Кирибеевич,

Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш Иван Васильевич!

Не кори ты раба недостойного:

Сердца жаркого не залить вином,

Думу черную — не запотчевать!

А прогневал я тебя — воля царская:

Прикажи казнить, рубить голову;

Тяготит она плечи богатырские,

И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:

«Да об чем бы тебе, молодцу, кручиниться?

Не истерся ли твой парчевой кафтан?

Не измялась ли шапка соболиная?

Не казна ли у тебя поистратилась?

Иль зазубрилась сабля закаленная?

Или конь захромал, худо кованный?

Или с ног тебя сбил на кулачном бою,

На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,

Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная

Ни в боярском роду, ни в купеческом;

Аргамак мой степной ходит весело;

Как стекло горит сабля вострая;

А на праздничный день твоей милостью

Мы не хуже другого нарядимся.

Как я сяду поеду на лихом коне

За Москву-реку покататися,

Кушачком подтянуся шелковым,

Заломлю набочок шапку бархатную,

Черным соболем отороченную,—

У ворот стоят у тесовыих

Красны девушки да молодушки

И любуются, глядя, перешептываясь;

Лишь одна не глядит, не любуется,

Полосатой фатой закрывается...

На святой Руси, нашей матушке,

Не найти, не сыскать такой красавицы:

Ходит плавно — будто лебедушка;

Смотрит сладко — как голубушка;

Молвит слово — соловей поет;

Горят щеки ее румяные,

Как заря на небе божием;

Косы русые, золотистые,

В ленты яркие заплетенные,

По плечам бегут, извиваются,

С грудью белою целуются.

Во семье родилась она купеческой,

Прозывается Аленой Дмитревной.

Как увижу ее, я и сам не свой:

Опускаются руки сильные,

Помрачаются очи бойкие;

Скучно, грустно мне, православный царь, Одному по свету маяться.

Опостыли мне кони легкие,

Опостыли наряды парчовые,

И не надо мне золотой казны:

С кем казною своей поделюсь теперь?

Перед кем покажу удальство свое?

Перед кем я нарядом похвастаюсь?

Отпусти меня в степи приволжские,

На житье на вольное, на казацкое.

Уж сложу я там буйную головушку

И сложу на копье бусурманское;

И разделят по себе злы татаровья

Коня доброго, саблю острую

И седельце браное черкасское.

Мои очи слезные коршун выклюет,

Мои кости сирые дождик вымоет,

И без похорон горемычный прах

На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:

«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,

Твоему горю пособить постараюся.

Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый

Да возьми ожерелье жемчужное.

Прежде свахе смышленой покланяйся

И пошли дары драгоценные

Ты своей Алене Дмитревне:

Как полюбишься — празднуй свадебку,

Не полюбишься — не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!

Обманул тебя твой лукавый раб,

Не сказал тебе правды истинной,

Не поведал тебе, что красавица

В церкви божией перевенчана,

Перевенчана с молодым купцом

По закону нашему христианскому...

*

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!

Ай, ребята, пейте — дело разумейте!

Уж потешьте вы доброго боярина

И боярыню его белолицую!

2

За прилавкою сидит молодой купец,

Статный молодец Степан Парамонович,

По прозванию Калашников;

Шелковые товары раскладывает,

Речью ласковой гостей он заманивает,

Злато, серебро пересчитывает.

Да недобрый день задался ему:

Ходят мимо баре богатые,

В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;

За Кремлем горит заря туманная;

Набегают тучки на небо,—

Гонит их метелица, распеваючи;

Опустел широкий гостиный двор.

Запирает Степан Парамонович

Свою лавочку дверью дубовою

Да замком немецким со пружиною;

Злого пса-ворчуна зубастого

На железную цепь привязывает,

И пошел он домой, призадумавшись,

К молодой хозяйке за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,

И дивится Степан Парамонович:

Не встречает его молода жена,

Не накрыт дубовый стол белой скатертью,

А свеча перед образом еле теплится.

И кличет он старую работницу:

«Ты скажи, скажи, Еремеевна,

А куда девалась, затаилася

В такой поздний час Алена Дмитревна?

А что детки мои любезные —

Чай, забегались, заигралися,

Спозаранку спать уложилися?»

«Господин ты мой Степан Парамонович,

Я скажу тебе диво дивное:

Что к вечерне пошла Алена Дмитревна;

Вот уж поп прошел с молодой попадьей, Засветили свечу, сели ужинать,—

А по сю пору твоя хозяюшка

Из приходской церкви не вернулася.

А что детки твои малые

Почивать не легли, не играть пошли —

Плачем плачут, всё не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою

Молодой купец Калашников;

И он стал к окну, глядит на улицу —

А на улице ночь темнехонька;

Валит белый снег, расстилается,

Заметает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,

Потом слышит шаги торопливые;

Обернулся, глядит — сила крестная!—

Перед ним стоит молода жена,

Сама бледная, простоволосая,

Косы русые расплетенные

Снегом-инеем пересыпаны;

Смотрят очи мутные как безумные;

Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена, шаталася?

На каком подворье, на площади,

Что растрепаны твои волосы,

Что одежа твоя вся изорвана?

Уж гуляла ты, пировала ты,

Чай, с сынками все боярскими!..

Не на то пред святыми иконами

Мы с тобой, жена, обручалися,

Золотыми кольцами менялися!..

Как запру я тебя за железный замок,

За дубовую дверь окованную,

Чтобы свету божьего ты не видела,

Мое имя честное не порочила...»

И, услышав то, Алена Дмитревна

Задрожала вся, моя голубушка,

Затряслась, как листочек осиновый,

Горько-горько она восплакалась,

В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно солнышко,

Иль убей меня, или выслушай!

Твои речи — будто острый нож;

От них сердце разрывается.

Не боюся смерти лютыя,

Не боюся я людской молвы,

А боюсь твоей немилости.

От вечерни домой шла я нонече

Вдоль по улице одинешенька.

И послышалось мне, будто снег хрустит; Оглянулася — человек бежит.

Мои ноженьки подкосилися,

Шелковой фатой я закрылася.

И он сильно схватил меня за руки

И сказал мне так тихим шепотом:

«Что пужаешься, красная красавица?

Я не вор какой, душегуб лесной,

Я слуга царя, царя грозного,

Прозываюся Кирибеевичем,

А из славной семьи из Малютиной...» Испугалась я пуще прежнего;

Закружилась моя бедная головушка.

И он стал меня целовать-ласкать

И, целуя, все приговаривал:

«Отвечай мне, чего тебе надобно,

Моя милая, драгоценная!

Хочешь золота али жемчугу?

Хочешь ярких камней аль цветной парчи?

Как царицу я наряжу тебя,

Станут все тебе завидовать,

Лишь не дай мне умереть смертью грешною:

Полюби меня, обними меня

Хоть единый раз на прощание!»

И ласкал он меня, целовал меня;

На щеках моих и теперь горят,

Живым пламенем разливаются

Поцелуи его окаянные...

А смотрели в калитку соседушки,

Смеючись, на нас пальцем показывали..,

Как из рук его я рванулася

И домой стремглав бежать бросилась;

И остались в руках у разбойника

Мой узорный платок, твой подарочек,

И фата моя бухарская.

Опозорил он, осрамил меня,

Меня честную, непорочную,—

И что скажут злые соседушки,

И кому на глаза покажусь теперь?

Ты не дай меня, свою верную жену,

Злым охульникам в поругание!

На кого, кроме тебя, мне надеяться?

У кого просить стану помощи?

На белом свете я сиротинушка:

Родной батюшка уж в сырой земле,

Рядом с ним лежит моя матушка,

А мой старший брат, сам ты ведаешь,

На чужой сторонушке пропал без вести,

А меньшой мой брат — дитя малое,

Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алена Дмитревна,

Горючьми слезами заливалася.

Посылает Степан Парамонович

За двумя меньшими братьями;

И пришли его два брата, поклонилися

И такое слово ему молвили:

«Ты поведай нам, старшой наш брат,

Что с тобой случилось, приключилося,

Что послал ты за нами во темную ночь,

Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,

Что лиха беда со мною приключилася:

Опозорил семью нашу честную

Злой опричник царский Кирибеевич;

А такой обиды не стерпеть душе

Да не вынести сердцу молодецкому.

Уж как завтра будет кулачный бой

На Москве-реке при самом царе,

И я выйду тогда на опричника,

Буду насмерть биться, до последних сил;

А побьет он меня — выходите вы

За святую правду-матушку.

Не сробейте, братцы любезные!

Вы моложе меня, свежей силою,

На вас меньше грехов накопилося,

Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:

«Куда ветер дует в поднёбесьи,

Туда мчатся и тучки послушные,

Когда сизый орел зовет голосом

На кровавую долину побоища,

Зовет пир пировать, мертвецов убирать,

К нему малые орлята слетаются:

Ты наш старший брат, нам второй отец;

Делай сам, как знаешь, как ведаешь,

А уж мы тебя, родного, не выдадим».

*

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!

Ай, ребята, пейте — дело разумейте!

Уж потешьте вы доброго боярина

И боярыню его белолицую!

3

Над Москвой великой, златоглавою,

Над стеной кремлевской белокаменной

Из-за дальних лесов, из-за синих гор,

По тесовым кровелькам играючи.

Тучки серые разгоняючи,

Заря алая подымается;

Разметала кудри золотистые,

Умывается снегами рассыпчатыми,

Как красавица, глядя в зеркальце,

В небо чистое смотрит, улыбается.

Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?

На какой ты радости разыгралася?

Как сходилися, собиралися

Удалые бойцы московские

На Москву-реку, на кулачный бой,

Разгуляться для праздника, потешиться.

И приехал царь со дружиною,

Со боярами и опричниками,

И велел растянуть цепь серебряную,

Чистым золотом в кольцах спаянную.

Оцепили место в двадцать пять сажен,

Для охотницкого бою, одиночного.

И велел тогда царь Иван Васильевич

Клич кликать звонким голосом:

«Ой, уж где вы, добрые молодцы?

Вы потешьте царя нашего батюшку!

Выходите-ка во широкий круг;

Кто побьет кого, того царь наградит;

А кто будет побит, тому бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,

Царю в пояс молча кланяется,

Скидает с могучих плеч шубу бархатную, Подпершися в бок рукою правою,

Поправляет другой шапку алую,

Ожидает он себе противника...

Трижды громкий клич прокликали —

Ни один боец и не тронулся,

Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,

Над плохими бойцами подсмеивает: «Присмирели небойсь, призадумались!

Так и быть, обещаюсь для праздника,

Отпущу живого с покаянием,

Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны

И выходит Степан Парамонович,

Молодой купец, удалой боец,

По прозванию Калашников.

Поклонился прежде царю грозному,

После белому Кремлю да святым церквам,

А потом всему народу русскому.

Горят очи его соколиные,

На опричника смотрят пристально.

Супротив него он становится,

Боевые рукавицы натягивает,

Могутные плечи распрямливает

Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:

«А поведай мне, добрый молодец,

Ты какого роду-племени,

Каким именем прозываешься?

Чтобы знать, по ком панихиду служить,

Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:

«А зовут меня Степаном Калашниковым,

А родился я от честнова отца,

И жил я по закону господнему:

Не позорил я чужой жены,

Не разбойничал ночью темною,

Не таился от свету небесного...

И промолвил ты правду истинную:

По одном из нас будут панихиду петь,

И не позже как завтра в час полуденный;

И один из нас будет хвастаться,

С удалыми друзьями пируючи...

Не шутку шутить, не людей смешить

К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,— Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И, услышав то, Кирибеевич

Побледнел в лице, как осенний снег;

Бойки очи его затуманились,

Между сильных плеч пробежал мороз,

На раскрытых устах слово замерло...

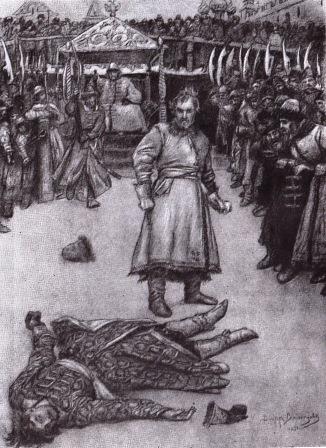

Вот молча оба расходятся,—

Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич

И ударил впервой купца Калашникова,

И ударил его посередь груди —

Затрещала грудь молодецкая,

Пошатнулся Степан Парамонович:

На груди его широкой висел медный крест

Со святыми мощами из Киева,—

И погнулся крест и вдавился в грудь;

Как роса, из-под него кровь закапала;

И подумал Степан Парамонович:

«Чему быть суждено, то и сбудется;

Постою за правду до последнева!»

Изловчился он, приготовился,

Собрался со всею силою

И ударил своего ненавистника

Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,

Закачался, упал замертво;

Повалился он на холодный снег,

На холодный снег, будто сосенка,

Будто сосенка, во сыром бору

Под смолистый под корень подрубленная.

И, увидев то, царь Иван Васильевич Прогневался гневом, топнул о землю

И нахмурил брови черные;

Повелел он схватить удалова купца

И привесть его пред лицо свое.

Как возговорил православный царь:

«Отвечай мне по правде, по совести,

Вольной волею или нехотя

Ты убил насмерть мово верного слугу

Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:

Я убил его вольной волею,

А за что, про что — не скажу тебе,

Скажу только богу единому.

Прикажи меня казнить — и на плаху несть

Мне головушку повинную;

Не оставь лишь малых детушек,

Не оставь молодую вдову

Да двух братьев моих своей милостью...»

«Хорошо тебе, детинушка,

Удалой боец, сын купеческий,

Что ответ держал ты по совести.

Молодую жену и сирот твоих

Из казны моей я пожалую,

Твоим братьям велю от сего же дня

По всему царству русскому широкому

Торговать безданно, беспошлинно.

А ты сам ступай, детинушка,

На высокое место лобное,

Сложи свою буйную головушку.

Я топор велю наточить-навострить,

Палача велю одеть-нарядить,

В большой колокол прикажу звонить,

Чтобы знали все люди московские,

Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,

Заунывный гудит-воет колокол,

Разглашает всюду весть недобрую.

По высокому месту лобному

Во рубахе красной с яркой запонкой,

С большим топором навостренныим,

Руки голые потираючи,

Палач весело похаживает,

Удалого бойца дожидается,—

А лихой боец, молодой купец,

Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные, Поцелуемтесь да обнимемтесь

На последнее расставание.

Поклонитесь от меня Алене Дмитревне,

Закажите ей меньше печалиться,

Про меня моим детушкам не сказывать; Поклонитесь дому родительскому,

Поклонитесь всем нашим товарищам, Помолитесь сами в церкви божией

Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова

Смертью лютою, позорною;

И головушка бесталанная

Во крови на плаху покатилася.

Схоронили его за Москвой-рекой,

На чистом поле промеж трех дорог:

Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,

И бугор земли сырой тут насыпали,

И кленовый крест тут поставили.

И гуляют-шумят ветры буйные

Над его безымянной могилкою.

И проходят мимо люди добрые:

Пройдет стар человек — перекрестится, Пройдет молодец — приосанится,

Пройдет девица — пригорюнится,

А пройдут гусляры — споют песенку.

*

Гей вы, ребята удалые,

Гусляры молодые,

Голоса заливные!

Красно начинали — красно и кончайте. Каждому правдою и честью воздайте. Тороватому боярину слава!

И красавице боярыне слава!

И всему народу христианскому слава!

МЦЫРИ

(М.Ю. Лермонтов)

(Мцыри — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». (Прим. Лермонтова)

Вкушая, вкусих мало меда,

и се аз умираю.

1-я Книга Царств.

1

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь.

Из-за горы

И нынче видит пешеход

Столбы обрушенных ворот,

И башни, и церковный свод;

Но не курится уж под ним

Кадильниц благовонный дым,

Не слышно пенье в поздний час

Молящих иноков за нас.

Теперь один старик седой,

Развалин страж полуживой,

Людьми и смертию забыт,

Сметает пыль с могильных плит,

Которых надпись говорит

О славе прошлой — и о том,

Как, удручен своим венцом,

Такой-то царь, в такой-то год,

Вручал России свой народ.

__________

И божья благодать сошла

На Грузию! Она цвела

С тех пор в тени своих садов,

Не опасаяся врагов,

За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал

Из гор к Тифлису проезжал;

Ребенка пленного он вез.

Тот занемог, не перенес

Трудов далекого пути;

Он был, казалось, лет шести;

Как серна гор, пуглив и дик,

И слаб и гибок, как тростник.

Но в нем мучительный недуг

Развил тогда могучий дух

Его отцов. Без жалоб он

Томился, даже слабый стон

Из детских губ не вылетал,

Он знаком пищу отвергал

И тихо, гордо умирал.

Из жалости один монах

Больного призрел, и в стенах

Хранительных остался он

Искусством дружеским спасен.

Но, чужд ребяческих утех,

Сначала бегал он от всех,

Бродил безмолвен, одинок,

Смотрел, вздыхая, на восток,

Томим неясною тоской

По стороне своей родной.

Но после к плену он привык,

Стал понимать чужой язык,

Был окрещен святым отцом

И, с шумным светом незнаком,

Уже хотел во цвете лет

Изречь монашеский обет,

Как вдруг однажды он исчез

Осенней ночью. Темный лес

Тянулся по горам кругом.

Три дня все поиски по нем

Напрасны были, но потом

Его в степи без чувств нашли

И вновь в обитель принесли.

Он страшно бледен был и худ

И слаб, как будто долгий труд,

Болезнь иль голод испытал.

Он на допрос не отвечал

И с каждым днем приметно вял.

И близок стал его конец;

Тогда пришел к нему чернец

С увещеваньем и мольбой;

И, гордо выслушав, больной

Привстал, собрав остаток сил,

И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою

Сюда пришел, благодарю.

Все лучше перед кем-нибудь

Словами облегчить мне грудь;

Но людям я не делал зла,

И потому мои дела

Немного пользы вам узнать,

А душу можно ль рассказать?

Я мало жил, и жил в плену.

Таких две жизни за одну,

Но только полную тревог,

Я променял бы, если б мог.

Я знал одной лишь думы власть,

Одну — но пламенную страсть:

Она, как червь, во мне жила,

Изгрызла душу и сожгла.

Она мечты мои звала

От келий душных и молитв

В тот чудный мир тревог и битв

Где в тучах прячутся скалы,

Где люди вольны, как орлы.

Я эту страсть во тьме ночной

Вскормил слезами и тоской;

Ее пред небом и землей

Я ныне громко признаю

И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,

Что ты меня от смерти спас —

Зачем?.. Угрюм и одинок,

Грозой оторванный листок,

Я вырос в сумрачных стенах

Душой дитя, судьбой монах.

Я никому не мог сказать

Священных слов «отец» и «мать».

Конечно, ты хотел, старик,

Чтоб я в обители отвык

От этих сладостных имен,—

Напрасно: звук их был рожден

Со мной. Я видел у других

Отчизну, дом, друзей, родных,

А у себя не находил

Не только милых душ — могил!

Тогда, пустых не тратя слез,

В душе я клятву произнес:

Хотя на миг когда-нибудь

Мою пылающую грудь

Прижать с тоской к груди другой,

Хоть незнакомой, но родной.

Увы! теперь мечтанья те

Погибли в полной красоте,

И я, как жил, в земле чужой

Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:

Там, говорят, страданье спит

В холодной вечной тишине;

Но с жизнью жаль расстаться мне.

Я молод, молод... Знал ли ты

Разгульной юности мечты?

Или не знал, или забыл,

Как ненавидел и любил;

Как сердце билося живей

При виде солнца и полей

С высокой башни угловой,

Где воздух свеж и где порой

В глубокой скважине стены,

Дитя неведомой страны,

Прижавшись, голубь молодой

Сидит, испуганный грозой?

Пускай теперь прекрасный свет

Тебе постыл: ты слаб, ты сед,

И от желаний ты отвык.

Что за нужда? ты жил, старик!

Тебе есть в мире что забыть,

Ты жил,— я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я

На воле? Пышные поля,

Холмы, покрытые венцом

Дерев, разросшихся кругом,

Шумящих свежею толпой,

Как братья в пляске круговой.

Я видел груды темных скал,

Когда поток их разделял,

И думы их я угадал:

Мне было свыше то дано!

Простерты в воздухе давно

Объятья каменные их,

И жаждут встречи каждый миг;

Но дни бегут, бегут года —

Им не сойтиться никогда!

Я видел горные хребты,

Причудливые, как мечты,

Когда в час утренней зари

Курилися, как алтари,

Их выси в небе голубом,

И облачко за облачком,

Покинув тайный свой ночлег,

К востоку направляло бег —

Как будто белый караван

Залетных птиц из дальних стран!

Вдали я видел сквозь туман,

В снегах, горящих, как алмаз,

Седой, незыблемый Кавказ;

И было сердцу моему

Легко, не знаю почему.

Мне тайный голос говорил,

Что некогда и я там жил,

И стало в памяти моей

Прошедшее ясней, ясней...

7

И вспомнил я отцовский дом,

Ущелье наше и кругом

В тени рассыпанный аул;

Мне слышался вечерний гул

Домой бегущих табунов

И дальний лай знакомых псов.

Я помнил смуглых стариков,

При свете лунных вечеров

Против отцовского крыльца

Сидевших с важностью лица;

И блеск оправленных ножон

Кинжалов длинных... и как сон

Все это смутной чередой

Вдруг пробегало предо мной.

А мой отец? Он как живой

В своей одежде боевой

Являлся мне, и помнил я

Кольчуги звон, и блеск ружья,

И гордый непреклонный взор,

И молодых моих сестер...

Лучи их сладостных очей

И звуки песен и речей

Над колыбелию моей...

В ущелье там бежал поток,

Он шумен был, но неглубок;

К нему, на золотой песок,

Играть я в полдень уходил

И взором ласточек следил,

Когда они перед дождем

Волны касалися крылом.

И вспомнил я наш мирный дом

И пред вечерним очагом

Рассказы долгие о том,

Как жили люди прежних дней,

Когда был мир еще пышней.

8

Ты хочешь знать, что делал я

На воле? Жил — и жизнь моя

Без этих трех блаженных дней

Была б печальней и мрачней

Бессильной старости твоей.

Давным-давно задумал я

Взглянуть на дальние поля,

Узнать, прекрасна ли земля,

Узнать, для воли иль тюрьмы

На этот свет родимся мы.

И в час ночной, ужасный час,

Когда гроза пугала вас,

Когда, столпясь при алтаре,

Вы ниц лежали на земле,

Я убежал. О, я как брат

Обняться с бурей был бы рад!

Глазами тучи я следил,

Рукою молнию ловил...

Скажи мне, что средь этих стен

Могли бы дать вы мне взамен

Toй дружбы краткой, но живой,

Меж бурным сердцам и грозой?..

9

Бежал я долго — где, куда?

Не знаю! Ни одна звезда

Не озаряла трудный путь.

Мне было весело вдохнуть

В мою измученную грудь

Ночную свежесть тех лесов,

И только! Много я часов

Бежал и наконец, устав,

Прилег между высоких трав;

Прислушался: погони нет.

Гроза утихла. Бледный свет

Тянулся длинной полосой

Меж темным небом и землей,

И различал я, как узор,

На ней зубцы далеких гор;

Недвижим, молча я лежал.

Порой в ущелии шакал

Кричал и плакал, как дитя,

И, гладкой чешуей блестя,

Змея скользила меж камней;

Но страх не сжал души моей:

Я сам, как зверь, был чужд людей

И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной

Поток, усиленный грозой,

Шумел, и шум его глухой

Сердитых сотне голосов

Подобился. Хотя без слов,

Мне внятен был тот разговор,

Немолчный ропот, вечный спор

С упрямой грудою камней.

То вдруг стихал он, то сильней

Он раздавался в тишине;

И вот, в туманной вышине

Запели птички, и восток

Озолотился; ветерок

Сырые шевельнул листы;

Дохнули сонные цветы,

И, как они, навстречу дню

Я поднял голову мою...

Я осмотрелся; не таю,

Мне стало страшно; на краю

Грозящей бездны я лежал,

Где выл, крутясь, сердитый вал;

Туда вели ступени скал;

Но лишь злой дух по ним шагал,

Когда, низверженный с небес,

В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел божий сад;

Растений радужный наряд

Хранил следы небесных слез,

И кудри виноградных лоз

Вились, красуясь меж дерев

Прозрачной зеленью листов;

И грозды полные на них,

Серег подобье дорогих,

Висели пышно, и порой

К ним птиц летал пугливый рой.

И снова я к земле припал

И снова вслушиваться стал

К волшебным, странным голосам;

Они шептались по кустам,

Как будто речь свою вели

О тайнах неба и земли;

И все природы голоса

Сливались тут; не раздался

В торжественный хваленья час

Лишь человека гордый глас.

Все, что я чувствовал тогда,

Те думы — им уж нет следа;

Но я б желал их рассказать,

Чтоб жить, хоть мысленно, опять.

В то утро был небесный свод

Так чист, что ангела полет

Прилежный взор следить бы мог;

Он так прозрачно был глубок,

Так полон ровной синевой!

Я в нем глазами и душой

Тонул, пока полдневный зной

Мои мечты не разогнал,

И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,

Держась за гибкие кусты,

С плиты на плиту я, как мог,

Спускаться начал. Из-под ног

Сорвавшись, камень иногда

Катился вниз — за ним бразда

Дымилась, прах вился столбом;

Гудя и прыгая, потом

Он поглощаем был волной;

И я висел над глубиной,

Но юность вольная сильна,

И смерть казалась не страшна!

Лишь только я с крутых высот

Спустился, свежесть горных вод

Повеяла навстречу мне,

И жадно я припал к волне.

Вдруг голос — легкий шум шагов...

Мгновенно скрывшись меж кустов,

Невольным трепетом объят,

Я поднял боязливый взгляд

И жадно вслушиваться стал:

И ближе, ближе все звучал

Грузинки голос молодой,

Так безыскусственно живой,

Так сладко вольный, будто он

Лишь звуки дружеских имен

Произносить был приучен.

Простая песня то была,

Но в мысль она мне залегла,

И мне, лишь сумрак настает,

Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,

Грузинка узкою тропой

Сходила к берегу. Порой

Она скользила меж камней,

Смеясь неловкости своей.

И беден был ее наряд;

И шла она легко, назад

Изгибы длинные чадры

Откинув. Летние жары

Покрыли тенью золотой

Лицо и грудь ее; и зной

Дышал от уст ее и щек,

И мрак очей был так глубок,

Так полон тайнами любви,

Что думы пылкие мои

Смутились. Помню только я

Кувшина звон,— когда струя

Вливалась медленно в него,

И шорох... больше ничего.

Когда же я очнулся вновь

И отлила от сердца кровь,

Она была уж далеко;

И шла, хоть тише,— но легко,

Стройна под ношею своей,

Как тополь, царь ее полей!

Недалеко, в прохладной мгле,

Казалось, приросли к скале

Две сакли дружною четой;

Над плоской кровлею одной

Дымок струился голубой.

Я вижу будто бы теперь,

Как отперлась тихонько дверь...

И затворилася опять!..

Тебе, я знаю, не понять

Мою тоску, мою печаль;

И если б мог,— мне было б жаль:

Воспоминанья тех минут

Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,

Я лег в тени. Отрадный сон

Сомкнул глаза невольно мне...

И снова видел я во сне

Грузинки образ молодой.

И странной, сладкою тоской

Опять моя заныла грудь.

Я долго силился вздохнуть —

И пробудился. Уж луна

Вверху сияла, и одна

Лишь тучка кралася за ней,

Как за добычею своей,

Объятья жадные раскрыв.

Мир темен был и молчалив;

Лишь серебристой бахромой

Вершины цепи снеговой

Вдали сверкали предо мной

Да в берега плескал поток.

В знакомой сакле огонек

То трепетал, то снова гас:

На небесах в полночный час

Так гаснет яркая звезда!

Хотелось мне... но я туда

Взойти не смел. Я цель одну —

Пройти в родимую страну —

Имел в душе и превозмог

Страданье голода, как мог.

И вот дорогою прямой

Пустился, робкий и немой.

Но скоро в глубине лесной

Из виду горы потерял

И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой

Я рвал отчаянной рукой

Терновник, спутанный плющом:

Все лес был, вечный лес кругом,

Страшней и гуще каждый час;

И миллионом черных глаз

Смотрела ночи темнота

Сквозь ветви каждого куста...

Моя кружилась голова;

Я стал влезать на дерева;

Но даже на краю небес

Все тот же был зубчатый лес.

Тогда на землю я упал,

И в исступлении рыдал,

И грыз сырую грудь земли,

И слезы, слезы потекли

В нее горючею росой...

Но, верь мне, помощи людской

Я не желал... Я был чужой

Для них навек, как зверь степной;

И если б хоть минутный крик

Мне изменил — клянусь, старик,

Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:

Слезы не знал я никогда;

Но тут я плакал без стыда.

Кто видеть мог? Лишь темный лес.

Да месяц, плывший средь небес!

Озарена его лучом,

Покрыта мохом и песком,

Непроницаемой стеной

Окружена, передо мной

Была поляна. Вдруг по ней

Мелькнула тень, и двух огней

Промчались искры... и потом

Какой-то зверь одним прыжком

Из чащи выскочил и лег,

Играя, навзничь на песок.

То был пустыни вечный гость —

Могучий барс. Сырую кость

Он грыз и весело визжал;

То взор кровавый устремлял,

Мотая ласково хвостом,

На полный месяц,— и на нем

Шерсть отливалась серебром.

Я ждал, схватив рогатый сук,

Минуту битвы; сердце вдруг

Зажглося жаждою борьбы

И крови... да, рука судьбы

Меня вела иным путем...

Но нынче я уверен в том,

Что быть бы мог в краю отцов

Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной

Врага почуял он, и вой

Протяжный, жалобный, как стон,

Раздался вдруг... и начал он

Сердито лапой рыть песок,

Встал на дыбы, потом прилег,

И первый бешеный скачок

Мне страшной смертию грозил...

Но я его предупредил.

Удар мой верен был и скор.

Надежный сук мой, как топор,

Широкий лоб его рассек...

Он застонал, как человек,

И опрокинулся. Но вновь,

Хотя лила из раны кровь

Густой, широкою волной.

Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь;

Но в горло я успел воткнуть

И там два раза повернуть

Мое оружье... Он завыл,

Рванулся из последних сил,

И мы, сплетясь как пара змей,

Обнявшись крепче двух друзей,

Упали разом, и во мгле

Бой продолжался на земле.

И я был страшен в этот миг;

Как барс пустынный, зол и дик,

Я пламенел, визжал, как он;

Как будто сам я был рожден

В семействе барсов и волков

Под свежим пологом лесов.

Казалось, что слова людей

Забыл я — и в груди моей

Родился тот ужасный крик,

Как будто с детства мой язык

К иному звуку не привык...

Но враг мой стал изнемогать,

Метаться, медленней дышать,

Сдавил меня в последний раз...

Зрачки его недвижных глаз

Блеснули грозно — и потом

Закрылись тихо вечным сном;

Но с торжествующим врагом

Он встретил смерть лицом к лицу,

Как в битве следует бойцу!.

19

Ты видишь на груди моей

Следы глубокие когтей;

Еще они не заросли

И не закрылись; но земли

Сырой покров их освежит

И смерть навеки заживит.

О них тогда я позабыл,

И, вновь собрав остаток сил,

Побрел я в глубине лесной...

Но тщетно спорил я с судьбой:

Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот

Проснулся день, и хоровод

Светил напутственных исчез

В его лучах. Туманный лес

Заговорил. Вдали аул

Куриться начал. Смутный гул

В долине с ветром пробежал...

Я сел и вслушиваться стал;

Но смолк он вместе с ветерком.

И кинул взоры я кругом:

Тот край, казалось, мне знаком.

И страшно было мне, понять

Не мог я долго, что опять

Вернулся я к тюрьме моей;

Что бесполезно столько дней

Я тайный замысел ласкал,

Терпел, томился и страдал,

И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,

Едва взглянув на божий свет,

При звучном ропоте дубрав

Блаженство вольности познав,

Унесть в могилу за собой

Тоску по родине святой,

Надежд обманутых укор

И вашей жалости позор!..

Еще в сомненье погружен,

Я думал — это страшный сон...

Вдруг дальний колокола звон

Раздался снова в тишине —

И тут все ясно стало мне...

О, я узнал его тотчас!

Он с детских глаз уже не раз

Сгонял виденья снов живых

Про милых ближних и родных,

Про волю дикую степей,

Про легких, бешеных коней,

Про битвы чудные меж скал,

Где всех один я побеждал!..

И слушал я без слез, без сил.

Казалось, звон тот выходил

Из сердца — будто кто-нибудь

Железом ударял мне в грудь.

И смутно понял я тогда,

Что мне на родину следа

Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!

Могучий конь, в степи чужой,

Плохого сбросив седока,

На родину издалека

Найдет прямой и краткий путь...

Что я пред ним? Напрасно грудь

Полна желаньем и тоской:

То жар бессильный и пустой.

Игра мечты, болезнь ума.

На мне печать свою тюрьма

Оставила... Таков цветок

Темничный: вырос одинок

И бледен он меж плит сырых,

И долго листьев молодых

Не распускал, все ждал лучей

Живительных. И много дней

Прошло, и добрая рука

Печалью тронулась цветка,

И был он в сад перенесен,

В соседство роз. Со всех сторон

Дышала сладость бытия...

Но что ж? Едва взошла заря,

Палящий луч ее обжег

В тюрьме воспитанный цветок...

22

И, как его, палил меня

Огонь безжалостного дня.

Напрасно прятал я в траву

Мою усталую главу:

Иссохший лист ее венцом

Терновым над моим челом

Свивался, и в лицо огнем

Сама земля дышала мне.

Сверкая быстро в вышине,

Кружились искры; с белых скал

Струился пар. Мир божий спал

В оцепенении глухом

Отчаянья тяжелым сном.

Хотя бы крикнул коростель.

Иль стрекозы живая трель

Послышалась, или ручья

Ребячий лепет... Лишь змея,

Сухим бурьяном шелестя,

Сверкая желтою спиной,

Как будто надписью златой

Покрытый донизу клинок,

Браздя рассыпчатый песок,

Скользила бережно; потом.

Играя, нежася на нем,

Тройным свивалася кольцом;

То, будто вдруг обожжена,

Металась, прыгала она

И в дальних пряталась кустах...

23

И было все на небесах

Светло и тихо. Сквозь пары

Вдали чернели две горы.

Наш монастырь из-за одной

Сверкал зубчатою стеной.

Внизу Арагва и Кура,

Обвив каймой из серебра

Подошвы свежих островов,

По корням шепчущих кустов

Бежали дружно и легко...

До них мне было далеко!

Хотел я встать — передо мной

Все закружилось с быстротой;

Хотел кричать — язык сухой

Беззвучен и недвижим был...

Я умирал. Меня томил

Предсмертный бред.

Казалось мне,

Что я лежу на влажном дне

Глубокой речки — и была

Кругом таинственная мгла.

И, жажду вечную поя,

Как лед холодная струя,

Журча, вливалася мне в грудь...

И я боялся лишь заснуть,—

Так было сладко, любо мне...

А надо мною в вышине

Волна теснилася к волне

И солнце сквозь хрусталь волны

Сияло сладостней луны...

И рыбок пестрые стада

В лучах играли иногда.

И помню я одну из них:

Она приветливей других

Ко мне ласкалась. Чешуей

Была покрыта золотой

Ее спина. Она вилась

Над головой моей не раз,

И взор ее зеленых глаз

Был грустно нежен и глубок...

И надивиться я не мог:

Ее сребристый голосок

Мне речи странные шептал,

И пел, и снова замолкал. Он говорил:

«Дитя мое,

Останься здесь со мной:

В воде привольное житье

И холод и покой.

*

Я созову моих сестер:

Мы пляской круговой

Развеселим туманный взор

И дух усталый твой.

*

Усни, постель твоя мягка,

Прозрачен твой покров.

Пройдут года, пройдут века

Под говор чудных снов.

*

О милый мой! не утаю,

Что я тебя люблю,

Люблю как вольную струю,

Люблю как жизнь мою...»

И долго, долго слушал я;

И мнилось, звучная струя

Сливала тихий ропот свой

С словами рыбки золотой.

Тут я забылся. Божий свет

В глазах угас. Безумный бред

Бессилью тела уступил...

24

Так я найден и поднят был...

Ты остальное знаешь сам.

Я кончил. Верь моим словам

Или не верь, мне все равно.

Меня печалит лишь одно:

Мой труп холодный и немой

Не будет тлеть в земле родной,

И повесть горьких мук моих

Не призовет меж стен глухих

Вниманье скорбное ничье

На имя темное мое.

25

Прощай, отец... дай руку мне:

Ты чувствуешь, моя в огне...

Знай, этот пламень с юных дней,

Таяся, жил в груди моей;

Но ныне пищи нет ему,

И он прожег свою тюрьму

И возвратится вновь к тому,

Кто всем законной чередой

Дает страданье и покой...

Но что мне в том? — пускай в раю,

В святом, заоблачном краю

Мой дух найдет себе приют...

Увы!— за несколько минут

Между крутых и темных скал,

Где я в ребячестве играл,

Я б рай и вечность променял...

26

Когда я стану умирать,

И, верь, тебе не долго ждать,

Ты перенесть меня вели

В наш сад, в то место, где цвели

Акаций белых два куста...

Трава меж ними так густа,

И свежий воздух так душист,

И так прозрачно-золотист

Играющий на солнце лист!

Там положить вели меня.

Сияньем голубого дня

Упьюся я в последний раз.

Оттуда виден и Кавказ!

Быть может, он с своих высот

Привет прощальный мне пришлет,

Пришлет с прохладным ветерком...

И близ меня перед концом

Родной опять раздастся звук!

И стану думать я, что друг

Иль брат, склонившись надо мной

Отер внимательной рукой

С лица кончины хладный пот

И что вполголоса поет

Он мне про милую страну...

И с этой мыслью я засну,

И никого не прокляну!..»

к содержанию | |